最新刊期

2024 年 第 49 卷 第 11 期

-

摘要:化石燃料对人类社会具有重要作用,然而CO2大量排放对全球气候产生了负面影响。CO2加氢制甲醇不仅能够有效降低大气中CO2浓度,还提供了高附加值化学品。非贵金属(Cu)基、贵金属(Pd)基和双金属氧化物等一系列催化剂已经被运用于CO2加氢制甲醇,然而传统Cu基催化剂存在反应条件苛刻、活性位点易烧结和团聚的问题,Pd基催化剂抗烧结性能较好且在低温下有优异的反应活性,但贵金属对CO2的吸附较弱,CO2在低温下很难被活化。双金属氧化物催化剂(以ln2O3基和ZrO2基催化剂为主)具有优异的催化性能和良好的稳定性,其中单独的In2O3自身稳定性较差,且In2O3基催化剂的活性相 In2O3-x容易被过度还原形成金属 In 而失活,需要掺杂其他改性元素进一步提高其稳定性和活性;单独的ZrO2催化性能不理想,需要通过与其他金属或金属氧化物相互作用提升其催化性能。稀土元素(La、Ce和Y)作为改性元素或其氧化物作为催化剂载体,能有效调节催化剂的表面酸碱性、活性相分散度和比表面积以及金属-载体相互作用等,从而改善催化剂对CO2的吸附和活化性能,增大产物选择性,并提高催化剂稳定性。综述了La、Ce和Y对Cu基、Pd基和双金属氧化物催化剂的改性作用,以期为稀土元素改性CO2加氢制甲醇催化剂的研发和应用提供参考。关键词:CO2加氢;甲醇;稀土元素;改性作用

摘要:化石燃料对人类社会具有重要作用,然而CO2大量排放对全球气候产生了负面影响。CO2加氢制甲醇不仅能够有效降低大气中CO2浓度,还提供了高附加值化学品。非贵金属(Cu)基、贵金属(Pd)基和双金属氧化物等一系列催化剂已经被运用于CO2加氢制甲醇,然而传统Cu基催化剂存在反应条件苛刻、活性位点易烧结和团聚的问题,Pd基催化剂抗烧结性能较好且在低温下有优异的反应活性,但贵金属对CO2的吸附较弱,CO2在低温下很难被活化。双金属氧化物催化剂(以ln2O3基和ZrO2基催化剂为主)具有优异的催化性能和良好的稳定性,其中单独的In2O3自身稳定性较差,且In2O3基催化剂的活性相 In2O3-x容易被过度还原形成金属 In 而失活,需要掺杂其他改性元素进一步提高其稳定性和活性;单独的ZrO2催化性能不理想,需要通过与其他金属或金属氧化物相互作用提升其催化性能。稀土元素(La、Ce和Y)作为改性元素或其氧化物作为催化剂载体,能有效调节催化剂的表面酸碱性、活性相分散度和比表面积以及金属-载体相互作用等,从而改善催化剂对CO2的吸附和活化性能,增大产物选择性,并提高催化剂稳定性。综述了La、Ce和Y对Cu基、Pd基和双金属氧化物催化剂的改性作用,以期为稀土元素改性CO2加氢制甲醇催化剂的研发和应用提供参考。关键词:CO2加氢;甲醇;稀土元素;改性作用- 73

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:化石能源大规模利用造成CO2大量排放,并引发了系列气候问题。将CO2转化为甲醇可实现CO2的减排和资源化利用,是当前的研究热点。CO2加氢制甲醇催化剂已得到了广泛研究,但存在催化活性低、甲醇选择性差以及反应过程中产生的水导致催化剂失活和反应速率降低等问题。全面了解催化剂理化性质与催化性能之间的关系,对于开发高效稳定的催化体系至关重要。首先介绍了CO2加氢制甲醇的3种反应机理;然后综述了关于CO2加氢制甲醇催化剂理化性质对催化性能影响的研究进展,包括金属比表面积和孔隙率、金属颗粒尺寸和分散度、氧空位、酸碱性、金属-载体相互作用以及还原性等;最后对CO2加氢制甲醇催化剂的未来研究进行了展望。关键词:CO2加氢;甲醇催化剂;理化性质;催化性能

摘要:化石能源大规模利用造成CO2大量排放,并引发了系列气候问题。将CO2转化为甲醇可实现CO2的减排和资源化利用,是当前的研究热点。CO2加氢制甲醇催化剂已得到了广泛研究,但存在催化活性低、甲醇选择性差以及反应过程中产生的水导致催化剂失活和反应速率降低等问题。全面了解催化剂理化性质与催化性能之间的关系,对于开发高效稳定的催化体系至关重要。首先介绍了CO2加氢制甲醇的3种反应机理;然后综述了关于CO2加氢制甲醇催化剂理化性质对催化性能影响的研究进展,包括金属比表面积和孔隙率、金属颗粒尺寸和分散度、氧空位、酸碱性、金属-载体相互作用以及还原性等;最后对CO2加氢制甲醇催化剂的未来研究进行了展望。关键词:CO2加氢;甲醇催化剂;理化性质;催化性能- 24

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:将CO2通过逆水煤气变换(RWGS)反应转化为CO能够有效缓解因CO2排放引发的环境问题,然而CO2的有效活化以及抑制副产物CH4的生成是RWGS反应的关键难点。将不同掺杂量(质量分数,下同)的Sn引入5Co/ZrO2(Co质量分数为5%)中进行修饰,制备了5CoxSn/ZrO2(x = 1、3或5,分别对应Sn掺杂量为1%、3%或5%)催化剂,并对5Co/ZrO2和5CoxSn/ZrO2的催化CO2加氢反应性能评价过程中的各项实验参数进行了调节和筛选,用于探究Sn助剂对活性组分以及催化性能的影响。其中,5Co5Sn/ZrO2具有最佳的RWGS催化性能,其在600 °C下预还原2 h后,在反应温度为500 ℃、压力为0.1 MPa和体积空速为36000 mL/(g·h)的反应条件下,CO2转化率达到11.9%,CO选择性为99.4%。采用XRD、H2-TPR和H2-TPD等表征方法综合分析了Sn助剂在CO2加氢反应过程中的作用。结果表明,Sn助剂的引入将CO2加氢反应从甲烷化调控为RWGS反应。经过还原预处理后,Sn与Co物种形成了Co-Sn合金,新的活性位点减弱了催化剂表面吸附CO2、H2和CO的性能。与5Co/ZrO2相比,5Co5Sn/ZrO2的H2吸附和活化性能减弱,CO2和CO吸附量大幅降低,降低了CO2加氢的活性并抑制了CO2深度加氢,使得催化剂的催化性能降低,CH4选择性降低,CO选择性升高至约100%。关键词:CO2加氢;RWGS;选择性转换;Co-Sn合金;化学吸附

摘要:将CO2通过逆水煤气变换(RWGS)反应转化为CO能够有效缓解因CO2排放引发的环境问题,然而CO2的有效活化以及抑制副产物CH4的生成是RWGS反应的关键难点。将不同掺杂量(质量分数,下同)的Sn引入5Co/ZrO2(Co质量分数为5%)中进行修饰,制备了5CoxSn/ZrO2(x = 1、3或5,分别对应Sn掺杂量为1%、3%或5%)催化剂,并对5Co/ZrO2和5CoxSn/ZrO2的催化CO2加氢反应性能评价过程中的各项实验参数进行了调节和筛选,用于探究Sn助剂对活性组分以及催化性能的影响。其中,5Co5Sn/ZrO2具有最佳的RWGS催化性能,其在600 °C下预还原2 h后,在反应温度为500 ℃、压力为0.1 MPa和体积空速为36000 mL/(g·h)的反应条件下,CO2转化率达到11.9%,CO选择性为99.4%。采用XRD、H2-TPR和H2-TPD等表征方法综合分析了Sn助剂在CO2加氢反应过程中的作用。结果表明,Sn助剂的引入将CO2加氢反应从甲烷化调控为RWGS反应。经过还原预处理后,Sn与Co物种形成了Co-Sn合金,新的活性位点减弱了催化剂表面吸附CO2、H2和CO的性能。与5Co/ZrO2相比,5Co5Sn/ZrO2的H2吸附和活化性能减弱,CO2和CO吸附量大幅降低,降低了CO2加氢的活性并抑制了CO2深度加氢,使得催化剂的催化性能降低,CH4选择性降低,CO选择性升高至约100%。关键词:CO2加氢;RWGS;选择性转换;Co-Sn合金;化学吸附- 44

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:为促进我国能源结构转型和缓解能源短缺压力,将储量丰富的天然气(甲烷)部分氧化成合成气具有重要的现实意义。该过程常用的催化剂为Ni基催化剂,其存在易积炭失活的问题。深入研究Ni基催化剂表面的催化机理有助于解决该问题。基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,确定了甲烷部分氧化中相关物种在Ni(111)上最有利的吸附构型,并通过二聚体方法搜索了反应过程中各基元反应的过渡态,分析了Ni(111)上甲烷部分氧化生成CO的整个过程。结果表明,CH*在Ni(111)上的吸附能为6.98 eV,CH2*脱氢生成CH*的活化能为0.28 eV,远低于CH*脱氢的活化能(1.29 eV),说明CH*可在Ni表面大量存在,并且其变化可影响整个反应途径。在甲烷部分氧化生成CO的整个过程中,OH*氧化CH*生成CO*时的活化能为1.48 eV,较C*被O*直接氧化生成CO的活化能(1.59 eV)低0.11 eV,因此形成OH*更有利于CO的生成。在CH*被OH*氧化生成CO*的过程中,经历了CHOH* → COH* → CO*的转化过程,整个转化过程的活化能为0.91 eV;而CHOH* → CHO* → CO*的转化过程的活化能为0.73 eV,因此CHOH*更倾向于脱氢生成CHO*进而生成CO*,甲烷部分氧化生成CO*的最佳反应路径为CH4* → CH3* → CH2*→ CH* + OH* → CHOH* → CHO* → CO*。关键词:OH*;甲烷部分氧化;Ni(111);密度泛函理论

摘要:为促进我国能源结构转型和缓解能源短缺压力,将储量丰富的天然气(甲烷)部分氧化成合成气具有重要的现实意义。该过程常用的催化剂为Ni基催化剂,其存在易积炭失活的问题。深入研究Ni基催化剂表面的催化机理有助于解决该问题。基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,确定了甲烷部分氧化中相关物种在Ni(111)上最有利的吸附构型,并通过二聚体方法搜索了反应过程中各基元反应的过渡态,分析了Ni(111)上甲烷部分氧化生成CO的整个过程。结果表明,CH*在Ni(111)上的吸附能为6.98 eV,CH2*脱氢生成CH*的活化能为0.28 eV,远低于CH*脱氢的活化能(1.29 eV),说明CH*可在Ni表面大量存在,并且其变化可影响整个反应途径。在甲烷部分氧化生成CO的整个过程中,OH*氧化CH*生成CO*时的活化能为1.48 eV,较C*被O*直接氧化生成CO的活化能(1.59 eV)低0.11 eV,因此形成OH*更有利于CO的生成。在CH*被OH*氧化生成CO*的过程中,经历了CHOH* → COH* → CO*的转化过程,整个转化过程的活化能为0.91 eV;而CHOH* → CHO* → CO*的转化过程的活化能为0.73 eV,因此CHOH*更倾向于脱氢生成CHO*进而生成CO*,甲烷部分氧化生成CO*的最佳反应路径为CH4* → CH3* → CH2*→ CH* + OH* → CHOH* → CHO* → CO*。关键词:OH*;甲烷部分氧化;Ni(111);密度泛函理论- 29

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25

C1化学与催化转化

-

摘要:关键化学品对叔丁基乙苯(p-TBEB)在工程塑料、高铁航空和电子信息等领域有广阔的应用前景。目前烷基化生产p-TBEB过程存在原料受限、催化剂失活快等弊端,同时也缺乏针对不同构型分子筛用于制备p-TBEB性能的系统研究。分别选取具有BEA、FAU、MOR、MWW和MTW拓扑结构的HBeta、HUSY、HMOR、HMCM-22和HZSM-12氢分子筛,采用XRD、SEM、NH3-TPD和N2物理吸/脱附对分子筛的结构和性质等进行了表征。结果表明,所选取的分子筛皆为纯相分子筛,具有各自典型的形貌和酸分布。在反应温度为200 ℃、反应压力为2.5 MPa、乙苯与异丁烯进料物质的量之比为4.0和异丁烯质量空速为1.0 h-1的反应条件下,系统研究了不同拓扑结构分子筛用于乙苯与异丁烯液相烷基化制备p-TBEB的催化性能。结果表明,酸量与分子筛的反应活性和目标产物选择性的关联度不高,孔道结构是影响其烷基化性能的关键因素。和其他几种分子筛相比,具有一维十二元环孔道的HZSM-12氢分子筛不仅能维持较高的乙苯转化率(≈ 20%),还具有高目标产物选择性,是最优的乙苯与异丁烯反应制p-TBEB的分子筛催化材料。关键词:分子筛;乙苯;异丁烯;烷基化;对叔丁基乙苯

摘要:关键化学品对叔丁基乙苯(p-TBEB)在工程塑料、高铁航空和电子信息等领域有广阔的应用前景。目前烷基化生产p-TBEB过程存在原料受限、催化剂失活快等弊端,同时也缺乏针对不同构型分子筛用于制备p-TBEB性能的系统研究。分别选取具有BEA、FAU、MOR、MWW和MTW拓扑结构的HBeta、HUSY、HMOR、HMCM-22和HZSM-12氢分子筛,采用XRD、SEM、NH3-TPD和N2物理吸/脱附对分子筛的结构和性质等进行了表征。结果表明,所选取的分子筛皆为纯相分子筛,具有各自典型的形貌和酸分布。在反应温度为200 ℃、反应压力为2.5 MPa、乙苯与异丁烯进料物质的量之比为4.0和异丁烯质量空速为1.0 h-1的反应条件下,系统研究了不同拓扑结构分子筛用于乙苯与异丁烯液相烷基化制备p-TBEB的催化性能。结果表明,酸量与分子筛的反应活性和目标产物选择性的关联度不高,孔道结构是影响其烷基化性能的关键因素。和其他几种分子筛相比,具有一维十二元环孔道的HZSM-12氢分子筛不仅能维持较高的乙苯转化率(≈ 20%),还具有高目标产物选择性,是最优的乙苯与异丁烯反应制p-TBEB的分子筛催化材料。关键词:分子筛;乙苯;异丁烯;烷基化;对叔丁基乙苯- 34

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:为解决负载型Ru催化剂在酚类化合物加氢脱氧反应中稳定性差的问题,以含Ru的二氧化硅微球(Ru@SiO2)为前驱体、偏铝酸钠(NaAlO2)为铝源,在碱性条件下通过选择性蚀刻制备了一系列不同Al负载量(质量分数)的中空介孔核壳型催化剂Ru@Alx-mSiO2(x = 0.5、1.0、1.5或2.0)。采用TEM、HAADF-STEM、XRD、N2吸/脱附、NH3-TPD和H2-TPD等对催化剂的微观结构和理化性质进行了表征。以苯酚加氢脱氧制备苯为模型反应,考察了Ru@Alx-mSiO2催化剂的催化性能。结果表明,在60 ℃、2.0 MPa的反应条件下,向Ru@mSiO2中引入Al能显著提高苯选择性,这是因为Al的负载提供了丰富的酸性位点,其不仅可以辅助金属Ru解离H2增加苯酚加氢活性,还能够增强苯酚的脱氧性能进而提高苯选择性。在所有催化剂中,Ru@Al1.0-mSiO2展现出了最高的苯酚转化率(80.5%)和苯选择性(96.5%),这归因于金属Ru与硅铝酸盐壳层间的协同效应。此外,由于中空介孔硅铝酸盐壳层的限域保护作用,Ru@Al1.0-mSiO2催化剂在多次催化循环加氢脱氧实验后,仍展现出了优异的稳定性。关键词:酚类化合物;Ru基核壳型催化剂;苯酚;加氢脱氧;苯

摘要:为解决负载型Ru催化剂在酚类化合物加氢脱氧反应中稳定性差的问题,以含Ru的二氧化硅微球(Ru@SiO2)为前驱体、偏铝酸钠(NaAlO2)为铝源,在碱性条件下通过选择性蚀刻制备了一系列不同Al负载量(质量分数)的中空介孔核壳型催化剂Ru@Alx-mSiO2(x = 0.5、1.0、1.5或2.0)。采用TEM、HAADF-STEM、XRD、N2吸/脱附、NH3-TPD和H2-TPD等对催化剂的微观结构和理化性质进行了表征。以苯酚加氢脱氧制备苯为模型反应,考察了Ru@Alx-mSiO2催化剂的催化性能。结果表明,在60 ℃、2.0 MPa的反应条件下,向Ru@mSiO2中引入Al能显著提高苯选择性,这是因为Al的负载提供了丰富的酸性位点,其不仅可以辅助金属Ru解离H2增加苯酚加氢活性,还能够增强苯酚的脱氧性能进而提高苯选择性。在所有催化剂中,Ru@Al1.0-mSiO2展现出了最高的苯酚转化率(80.5%)和苯选择性(96.5%),这归因于金属Ru与硅铝酸盐壳层间的协同效应。此外,由于中空介孔硅铝酸盐壳层的限域保护作用,Ru@Al1.0-mSiO2催化剂在多次催化循环加氢脱氧实验后,仍展现出了优异的稳定性。关键词:酚类化合物;Ru基核壳型催化剂;苯酚;加氢脱氧;苯- 21

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25

低碳分子转化合成

-

摘要:生物质及其衍生物选择性转化制乳酸是实现该类资源高值化利用的重要方式之一,多相催化剂在选择性转化反应中的作用至关重要。围绕生物质及其衍生物(包括甘油、木糖、果糖、葡萄糖、纤维素和原生生物质等)选择性转化制乳酸中多相催化剂的构筑进行了综述,重点讨论了不同催化剂的构效关系,分析了多相催化剂的组成、结构和活性位点对不同反应原料选择性转化制乳酸的影响,并对相关催化剂的未来研究方向进行了展望。关键词:生物质;乳酸;多相催化;催化剂;构效关系

摘要:生物质及其衍生物选择性转化制乳酸是实现该类资源高值化利用的重要方式之一,多相催化剂在选择性转化反应中的作用至关重要。围绕生物质及其衍生物(包括甘油、木糖、果糖、葡萄糖、纤维素和原生生物质等)选择性转化制乳酸中多相催化剂的构筑进行了综述,重点讨论了不同催化剂的构效关系,分析了多相催化剂的组成、结构和活性位点对不同反应原料选择性转化制乳酸的影响,并对相关催化剂的未来研究方向进行了展望。关键词:生物质;乳酸;多相催化;催化剂;构效关系- 84

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:KOH活化法制备高比表面积活性炭通常需要消耗大量KOH。为提高KOH利用效率,开发了一种基于K插层-脱插循环(以下简称“K循环”)的KOH活化石油焦制备高比表面积活性炭并联产H2的方法:在升温活化过程,KOH与碳质原料反应转化为单质K、K2O和K2CO3并析出H2,而K2CO3可继续反应生成单质K和K2O;在降温脱插过程,脱插试剂水蒸气与插层K、游离单质K和K2O反应生成KOH和H2;生成的KOH在二次升温活化时再次与碳质原料反应,如此构成K循环。在水平舟式反应器中考察了碳质原料种类(石油焦和石墨)、活化剂KOH和其活化中间产物K2CO3对活化过程气体产物析出规律和产品活性炭孔隙结构性质的影响,并在此基础上分析了K循环机理。结果表明,K循环效率和H2产量因所用碳质原料与活化剂不同而不同:石油焦的反应活性远高于石墨,KOH活化性能优于K2CO3。在KOH活化石油焦的K循环过程中,KOH转化率达80%,而K2CO3转化率为18.5%,经由K2CO3的转化环节决定了K循环效率。以石油焦为碳质原料、KOH为活化剂,在活化温度为800 ℃及脱插温度为250 ℃的条件下,4.5 g干燥后的石油焦与13.5 g KOH经二次活化-脱插,所得活性炭比表面积达2808 m2/g,并联产1403 mL/g H2(1 g石油焦产生1403 mL H2)。关键词:活性炭;石油焦;K循环;KOH;氢气

摘要:KOH活化法制备高比表面积活性炭通常需要消耗大量KOH。为提高KOH利用效率,开发了一种基于K插层-脱插循环(以下简称“K循环”)的KOH活化石油焦制备高比表面积活性炭并联产H2的方法:在升温活化过程,KOH与碳质原料反应转化为单质K、K2O和K2CO3并析出H2,而K2CO3可继续反应生成单质K和K2O;在降温脱插过程,脱插试剂水蒸气与插层K、游离单质K和K2O反应生成KOH和H2;生成的KOH在二次升温活化时再次与碳质原料反应,如此构成K循环。在水平舟式反应器中考察了碳质原料种类(石油焦和石墨)、活化剂KOH和其活化中间产物K2CO3对活化过程气体产物析出规律和产品活性炭孔隙结构性质的影响,并在此基础上分析了K循环机理。结果表明,K循环效率和H2产量因所用碳质原料与活化剂不同而不同:石油焦的反应活性远高于石墨,KOH活化性能优于K2CO3。在KOH活化石油焦的K循环过程中,KOH转化率达80%,而K2CO3转化率为18.5%,经由K2CO3的转化环节决定了K循环效率。以石油焦为碳质原料、KOH为活化剂,在活化温度为800 ℃及脱插温度为250 ℃的条件下,4.5 g干燥后的石油焦与13.5 g KOH经二次活化-脱插,所得活性炭比表面积达2808 m2/g,并联产1403 mL/g H2(1 g石油焦产生1403 mL H2)。关键词:活性炭;石油焦;K循环;KOH;氢气- 34

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25

碳资源转化利用

-

摘要:相较于传统燃烧方式,固体燃料低碳燃烧技术不仅能更好地提升能源的使用效率,还可以在一定程度上减少环境污染。目前较为成熟的固体燃料低碳燃烧技术包括煤掺氨燃烧、煤掺生物质燃烧、化学链燃烧和富氧燃烧。以煤掺氨燃烧的掺氨比、煤掺生物质燃烧的生物质掺混比、化学链燃烧的载氧体及反应条件、富氧燃烧的反应条件及污染物排放等作为切入点,综述了固体燃料低碳燃烧技术的发展现状,并对其未来的发展进行了展望。对比不同形式煤燃烧的工况,发现掺氨比、生物质掺混比对煤燃烧过程氮氧化物排放量影响较大,甚至会影响锅炉的运行环境和整体效益。化学链燃烧和富氧燃烧可以提高CO2捕集效率,促进碳的转化,提高氧释放率,进而提高化学反应速率。关键词:煤掺氨燃烧;煤掺生物质燃烧;化学链燃烧;富氧燃烧;污染物控制

摘要:相较于传统燃烧方式,固体燃料低碳燃烧技术不仅能更好地提升能源的使用效率,还可以在一定程度上减少环境污染。目前较为成熟的固体燃料低碳燃烧技术包括煤掺氨燃烧、煤掺生物质燃烧、化学链燃烧和富氧燃烧。以煤掺氨燃烧的掺氨比、煤掺生物质燃烧的生物质掺混比、化学链燃烧的载氧体及反应条件、富氧燃烧的反应条件及污染物排放等作为切入点,综述了固体燃料低碳燃烧技术的发展现状,并对其未来的发展进行了展望。对比不同形式煤燃烧的工况,发现掺氨比、生物质掺混比对煤燃烧过程氮氧化物排放量影响较大,甚至会影响锅炉的运行环境和整体效益。化学链燃烧和富氧燃烧可以提高CO2捕集效率,促进碳的转化,提高氧释放率,进而提高化学反应速率。关键词:煤掺氨燃烧;煤掺生物质燃烧;化学链燃烧;富氧燃烧;污染物控制- 34

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:管道运输是液氨最为经济的长距离输送方式,液氨管道输送标准化是保障管道规范建设、运营和维护的重要环节,而国内现行标准中有关液氨管道输送技术的信息较少。为此,系统分析了国内外液氨管道建设现状和现行液氨管道输送技术标准,重点探讨了相关标准中输送工艺、线路、管道(管道附件、支撑件)设计和输氨站等方面规定的异同点,并提出了适用性建议。对于液氨管道质量要求、介质流速、管材选择、腐蚀裕量和站场防护设施等方面可分别参照GB/T 536、GB 50253、SY/T 7629、SH/T 3074和美国ASME B31.4等标准执行。对于液氨管道的埋地管道净距、地区等级划分、截断阀室最大间距、站场防火间距和站场安全泄放等方面可参考规定相对严格的油气管道相关标准法规(GB 51142、GB50253、GB50160和美国29 CFR1910.111等)执行。考虑到液氨的毒性、扩散特征和防控措施与油气存在一定差异,建议开展液氨泄漏扩散和安全泄放风险评估及预测的研究,对适用于液氨场景的间距取值及规定开展进一步论证。关键词:液氨;管道输送;标准化发展;标准对比

摘要:管道运输是液氨最为经济的长距离输送方式,液氨管道输送标准化是保障管道规范建设、运营和维护的重要环节,而国内现行标准中有关液氨管道输送技术的信息较少。为此,系统分析了国内外液氨管道建设现状和现行液氨管道输送技术标准,重点探讨了相关标准中输送工艺、线路、管道(管道附件、支撑件)设计和输氨站等方面规定的异同点,并提出了适用性建议。对于液氨管道质量要求、介质流速、管材选择、腐蚀裕量和站场防护设施等方面可分别参照GB/T 536、GB 50253、SY/T 7629、SH/T 3074和美国ASME B31.4等标准执行。对于液氨管道的埋地管道净距、地区等级划分、截断阀室最大间距、站场防火间距和站场安全泄放等方面可参考规定相对严格的油气管道相关标准法规(GB 51142、GB50253、GB50160和美国29 CFR1910.111等)执行。考虑到液氨的毒性、扩散特征和防控措施与油气存在一定差异,建议开展液氨泄漏扩散和安全泄放风险评估及预测的研究,对适用于液氨场景的间距取值及规定开展进一步论证。关键词:液氨;管道输送;标准化发展;标准对比- 109

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25

绿色低碳化工技术

-

摘要:硅铝沸石分子筛在吸附领域应用广泛,其亲、疏水性能对吸附性能影响较大,但硅铝沸石分子筛在不同条件下的水蒸气动态吸附性能尚不明确。采用不同硅铝比(n(SiO2)/n(Al2O3) = 30、135或679)的Beta分子筛(Beta-30、Beta-135 和Beta-679)作为研究对象,先采用XRD、FT-IR和TG等对其进行了表征,然后在不同温度和相对湿度(HR)下分别进行了Beta-30、Beta-135和Beta-679的水蒸气吸附容量和相应动力学分析。结果表明,当温度为25 ℃或35 ℃、HR小于80%时,Beta-679的吸附容量最低。当温度为15 ℃、HR为5%~10%时,Beta-679的平衡速率最快。当温度为15 ℃、HR为50%~70%时,Beta-30、Beta-135和Beta-679的平衡速率表现出较大区别(Beta-135的平衡速率远小于Beta-30和Beta-679的平衡速率)。关键词:Beta分子筛;硅铝比;水蒸气吸附;动力学

摘要:硅铝沸石分子筛在吸附领域应用广泛,其亲、疏水性能对吸附性能影响较大,但硅铝沸石分子筛在不同条件下的水蒸气动态吸附性能尚不明确。采用不同硅铝比(n(SiO2)/n(Al2O3) = 30、135或679)的Beta分子筛(Beta-30、Beta-135 和Beta-679)作为研究对象,先采用XRD、FT-IR和TG等对其进行了表征,然后在不同温度和相对湿度(HR)下分别进行了Beta-30、Beta-135和Beta-679的水蒸气吸附容量和相应动力学分析。结果表明,当温度为25 ℃或35 ℃、HR小于80%时,Beta-679的吸附容量最低。当温度为15 ℃、HR为5%~10%时,Beta-679的平衡速率最快。当温度为15 ℃、HR为50%~70%时,Beta-30、Beta-135和Beta-679的平衡速率表现出较大区别(Beta-135的平衡速率远小于Beta-30和Beta-679的平衡速率)。关键词:Beta分子筛;硅铝比;水蒸气吸附;动力学- 26

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

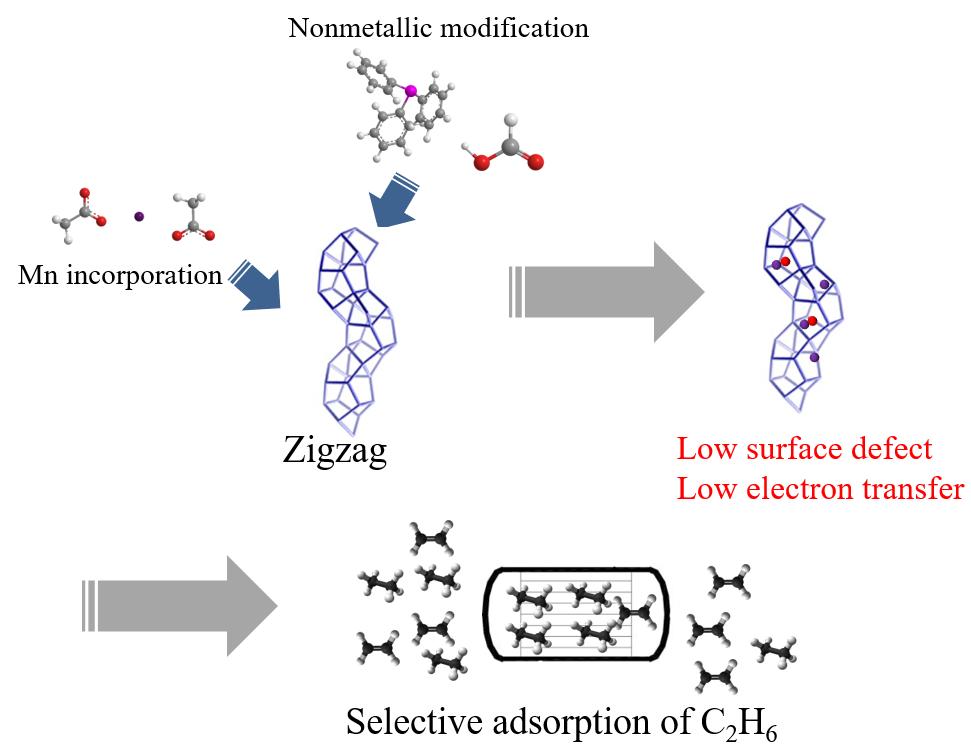

摘要:借助固体吸附分离技术可获得高纯度乙烯,对提高乙烯产品质量有重要意义。采用表面修饰策略对Mn掺杂高硅MFI分子筛(H-MFI-Mn)进行修饰分别制得P修饰H-MFI-Mn(H-MFI-Mn-P)和HCOOH修饰H-MFI-Mn(H-MFI-Mn-COOH和H-MFI-Mn-P-COOH)。采用XRD、SEM和N2吸/脱附等对所得分子筛进行了表征。在混合气体中(V(乙烯):V(乙烷) = 50:50)对所得分子筛的乙烷/乙烯吸附分离性能进行了评价,并采用UV-Vis和XPS对所得分子筛的乙烷/乙烯吸附分离机理进行了分析。结果表明,H-MFI-Mn-P-COOH的微孔孔径(0.68 nm)和平均孔径(2.70 nm)较H-MFI-Mn的孔径(0.55 nm)和平均孔径(1.61 nm)明显增大。与H-MFI-Mn的比表面积(446 m2/g)相比,H-MFI-Mn-P、H-MFI-Mn-COOH和H-MFI-Mn-P-COOH的比表面积(400 m2/g左右)均有所减小。H-MFI-Mn-P-COOH表现出较好的乙烷/乙烯吸附分离性能,其乙烷动态平衡吸附容量为1 mmol/g,乙烷/乙烯动态分离选择性为2.08。与H-MFI-Mn相比,H-MFI-Mn-P-COOH中Mn3+和Mn2+在总Mn离子中的占比较高,说明P修饰+ HCOOH修饰可削弱分子筛结构中Mnδ+物种的电子转移性能,进而抑制H-MFI-Mn-P-COOH的乙烯吸附性能。关键词:高硅MFI分子筛;乙烷/乙烯吸附分离;表面修饰

摘要:借助固体吸附分离技术可获得高纯度乙烯,对提高乙烯产品质量有重要意义。采用表面修饰策略对Mn掺杂高硅MFI分子筛(H-MFI-Mn)进行修饰分别制得P修饰H-MFI-Mn(H-MFI-Mn-P)和HCOOH修饰H-MFI-Mn(H-MFI-Mn-COOH和H-MFI-Mn-P-COOH)。采用XRD、SEM和N2吸/脱附等对所得分子筛进行了表征。在混合气体中(V(乙烯):V(乙烷) = 50:50)对所得分子筛的乙烷/乙烯吸附分离性能进行了评价,并采用UV-Vis和XPS对所得分子筛的乙烷/乙烯吸附分离机理进行了分析。结果表明,H-MFI-Mn-P-COOH的微孔孔径(0.68 nm)和平均孔径(2.70 nm)较H-MFI-Mn的孔径(0.55 nm)和平均孔径(1.61 nm)明显增大。与H-MFI-Mn的比表面积(446 m2/g)相比,H-MFI-Mn-P、H-MFI-Mn-COOH和H-MFI-Mn-P-COOH的比表面积(400 m2/g左右)均有所减小。H-MFI-Mn-P-COOH表现出较好的乙烷/乙烯吸附分离性能,其乙烷动态平衡吸附容量为1 mmol/g,乙烷/乙烯动态分离选择性为2.08。与H-MFI-Mn相比,H-MFI-Mn-P-COOH中Mn3+和Mn2+在总Mn离子中的占比较高,说明P修饰+ HCOOH修饰可削弱分子筛结构中Mnδ+物种的电子转移性能,进而抑制H-MFI-Mn-P-COOH的乙烯吸附性能。关键词:高硅MFI分子筛;乙烷/乙烯吸附分离;表面修饰- 41

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25

分离材料与净化技术

-

摘要:变湿吸附作为一种新型的CO2捕集技术,具有受水分变化驱动捕集-释放CO2的特点,可有效降低CO2捕集能耗和运行成本。阐述了季铵基吸附剂的变湿吸附技术机理,以及热力学、动力学角度的作用机制;介绍了影响吸附剂性能的因素;归纳了近年来吸附剂合成改性方法及研究进展;最后总结了该领域当前面临的挑战并指出了发展趋势。季铵基吸附剂吸附CO2的过程通过水蒸发驱动并受水分波动影响。当吸附剂负载二价及三价酸根阴离子,亲水/疏水层间距和阳离子间距均较小时,CO2吸附性能较强。可通过定向调控孔隙结构制备更小粒径、更丰富孔隙度和更高比表面积的吸附剂材料。此外,可通过强化季铵化或双季铵化等手段将季铵基官能团进行化学嫁接,以提高活性位点的密度并高效利用。目前变湿吸附技术处于发展阶段,在保持吸附剂较高比表面积和官能团利用率的基础上,改善吸附容量和循环速率是面向实际应用的必然需求;其规模化应用、捕集能耗的降低、环境耐受性的提高,以及捕集后CO2的处理也是亟待研究的重要方向。关键词:CO2捕集;变湿吸附剂;季铵基;动力学;热力学

摘要:变湿吸附作为一种新型的CO2捕集技术,具有受水分变化驱动捕集-释放CO2的特点,可有效降低CO2捕集能耗和运行成本。阐述了季铵基吸附剂的变湿吸附技术机理,以及热力学、动力学角度的作用机制;介绍了影响吸附剂性能的因素;归纳了近年来吸附剂合成改性方法及研究进展;最后总结了该领域当前面临的挑战并指出了发展趋势。季铵基吸附剂吸附CO2的过程通过水蒸发驱动并受水分波动影响。当吸附剂负载二价及三价酸根阴离子,亲水/疏水层间距和阳离子间距均较小时,CO2吸附性能较强。可通过定向调控孔隙结构制备更小粒径、更丰富孔隙度和更高比表面积的吸附剂材料。此外,可通过强化季铵化或双季铵化等手段将季铵基官能团进行化学嫁接,以提高活性位点的密度并高效利用。目前变湿吸附技术处于发展阶段,在保持吸附剂较高比表面积和官能团利用率的基础上,改善吸附容量和循环速率是面向实际应用的必然需求;其规模化应用、捕集能耗的降低、环境耐受性的提高,以及捕集后CO2的处理也是亟待研究的重要方向。关键词:CO2捕集;变湿吸附剂;季铵基;动力学;热力学- 38

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:膜分离法捕集烟气中二氧化碳(CO2)因具有污染小、操作简便和设备体积小等特点而受到了广泛关注。结合国内外膜分离法捕集烟气中CO2的研究进展,首先归纳了CO2分离膜材料的性能指标和开发情况;然后对比了不同形式膜组件的特点,分析了影响膜分离过程设计与优化的因素,总结了膜分离法大规模工业化的难点;最后对膜分离法捕集烟气中CO2技术未来的发展进行了展望(包括研发新型膜材料与配套制备工艺、开发新型膜组件,以及优化工艺流程并建设工业化示范装置)。关键词:膜分离法;膜材料;膜组件;二氧化碳捕集;烟气

摘要:膜分离法捕集烟气中二氧化碳(CO2)因具有污染小、操作简便和设备体积小等特点而受到了广泛关注。结合国内外膜分离法捕集烟气中CO2的研究进展,首先归纳了CO2分离膜材料的性能指标和开发情况;然后对比了不同形式膜组件的特点,分析了影响膜分离过程设计与优化的因素,总结了膜分离法大规模工业化的难点;最后对膜分离法捕集烟气中CO2技术未来的发展进行了展望(包括研发新型膜材料与配套制备工艺、开发新型膜组件,以及优化工艺流程并建设工业化示范装置)。关键词:膜分离法;膜材料;膜组件;二氧化碳捕集;烟气- 54

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25

二氧化碳捕集与利用

-

摘要:针对常见的三级串联朗肯循环液化天然气(LNG)冷能发电系统未能有效地利用工质冷量的问题,提出了一种改进型三级串联多股流联合循环(MS-3CC)系统。通过加入多股流换热器,该系统多级利用了LNG和系统内循环工质冷量,有效降低了系统复杂程度,提升了系统热力学性能和经济性。通过遗传算法优化计算,当天然气(NG)排气压力为5.5 MPa、系统内各级循环工质均选取丙烷时,MS-3CC系统的最大净输出功为6027 kW,相比三级串并联合循环(P-3CC)系统和单级联合循环(SCC)系统分别提高了5.4%和80.3%,而其年净收益则分别提高了16.9%和68.0%。比较了64种工质组合,发现采用CH2F2 + CH2F2 + C3H8时MS-3CC系统的净输出功最高。MS-3CC系统的提出为实际工业中更为有效地多级利用LNG冷量提供了参考。关键词:LNG冷能发电;三级朗肯循环;多股流换热;经济性分析;工质选择;遗传算法

摘要:针对常见的三级串联朗肯循环液化天然气(LNG)冷能发电系统未能有效地利用工质冷量的问题,提出了一种改进型三级串联多股流联合循环(MS-3CC)系统。通过加入多股流换热器,该系统多级利用了LNG和系统内循环工质冷量,有效降低了系统复杂程度,提升了系统热力学性能和经济性。通过遗传算法优化计算,当天然气(NG)排气压力为5.5 MPa、系统内各级循环工质均选取丙烷时,MS-3CC系统的最大净输出功为6027 kW,相比三级串并联合循环(P-3CC)系统和单级联合循环(SCC)系统分别提高了5.4%和80.3%,而其年净收益则分别提高了16.9%和68.0%。比较了64种工质组合,发现采用CH2F2 + CH2F2 + C3H8时MS-3CC系统的净输出功最高。MS-3CC系统的提出为实际工业中更为有效地多级利用LNG冷量提供了参考。关键词:LNG冷能发电;三级朗肯循环;多股流换热;经济性分析;工质选择;遗传算法- 25

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25 -

摘要:液化天然气(LNG)储罐产生的蒸发气(BOG)中氦气含量较高,故可以BOG为原料提纯氦气。传统两塔-膨胀制冷提氦工艺分离效率不高,生产的氦气产品浓度有限。为此提出了三塔-氮膨胀法低温提氦工艺,并利用HYSYS软件进行了模拟和优化。结果表明,三塔-氮膨胀法低温提氦工艺在LNG液化率、氦气产品浓度和氦气回收率等指标上明显优于传统两塔-膨胀制冷提氦工艺。三塔-氮膨胀法低温提氦工艺经过进一步优化,可在总能耗少量增加的条件下,使氦气产品浓度(物质的量分数)达到95.60%,氦气回收率达到99.99%。该工艺仅采用低温精馏即得到了高回收率高浓度的氦气,综合性能优势明显。关键词:BOG;提氦;氮膨胀;三塔工艺

摘要:液化天然气(LNG)储罐产生的蒸发气(BOG)中氦气含量较高,故可以BOG为原料提纯氦气。传统两塔-膨胀制冷提氦工艺分离效率不高,生产的氦气产品浓度有限。为此提出了三塔-氮膨胀法低温提氦工艺,并利用HYSYS软件进行了模拟和优化。结果表明,三塔-氮膨胀法低温提氦工艺在LNG液化率、氦气产品浓度和氦气回收率等指标上明显优于传统两塔-膨胀制冷提氦工艺。三塔-氮膨胀法低温提氦工艺经过进一步优化,可在总能耗少量增加的条件下,使氦气产品浓度(物质的量分数)达到95.60%,氦气回收率达到99.99%。该工艺仅采用低温精馏即得到了高回收率高浓度的氦气,综合性能优势明显。关键词:BOG;提氦;氮膨胀;三塔工艺- 30

- |

- 0

- |

- 0

发布时间:2024-11-25

天然气开发利用

0