最新刊期

2025 年 第 50 卷 第 8 期

-

摘要:煤与天然气协同转化有助于两种能源资源的碳氢元素互补与节能降耗,对于发展“以煤为基多能融合”的能源体系具有重要价值和意义。我国的低阶煤资源丰富,伴随着以中低温热解为核心的煤炭分级分质利用产业的发展,大量的煤热解半焦(简称“煤焦”)亟待高值化利用,而煤焦转化通常为煤炭转化的决速步骤,在一定程度上限制了其应用路径。基于煤与天然气热转化的主要特征,简述了煤与天然气协同转化的工艺特点及相关研究,重点围绕煤炭转化的中间体——煤焦与天然气协同转化联产功能碳材料与氢气/合成气方向,从煤焦转化与甲烷裂解协同、煤焦转化与甲烷干重整协同和煤焦与中低温热解煤气协同转化三方面进行了综合评述,并展望了未来的发展方向。关键词:煤;天然气;煤焦;碳材料;合成气;协同转化2|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:煤与天然气协同转化有助于两种能源资源的碳氢元素互补与节能降耗,对于发展“以煤为基多能融合”的能源体系具有重要价值和意义。我国的低阶煤资源丰富,伴随着以中低温热解为核心的煤炭分级分质利用产业的发展,大量的煤热解半焦(简称“煤焦”)亟待高值化利用,而煤焦转化通常为煤炭转化的决速步骤,在一定程度上限制了其应用路径。基于煤与天然气热转化的主要特征,简述了煤与天然气协同转化的工艺特点及相关研究,重点围绕煤炭转化的中间体——煤焦与天然气协同转化联产功能碳材料与氢气/合成气方向,从煤焦转化与甲烷裂解协同、煤焦转化与甲烷干重整协同和煤焦与中低温热解煤气协同转化三方面进行了综合评述,并展望了未来的发展方向。关键词:煤;天然气;煤焦;碳材料;合成气;协同转化2|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:随着我国能源需求增长与环保要求提高,煤气化细渣的高效清洁处置已成为制约煤化工绿色低碳发展的关键问题。气流床气化技术虽具有高效转化优势,但其产生的细渣因含水率、灰分及残碳含量高等特性,难以直接资源化利用。综述了煤气化细渣的形成机制、组成结构及燃烧特性,重点分析了碳的石墨化程度、灰分包裹效应及孔隙结构对燃烧活性的制约机理。针对煤气化细渣燃烧性能差的问题,现有研究提出了两种主要路径:一是通过预热、氧化或流态化熔融燃烧等改性手段强化煤气化细渣单独燃烧活性;二是通过与煤、生物质等高反应性燃料掺混燃烧,利用协同效应提升整体燃烧效率。在工程化应用研究方面,循环流化床焚烧炉、高温预热脱碳装备及掺烧工艺已取得显著进展,可有效降低残碳含量并实现能源回收,但仍面临设备磨损与腐蚀、残碳燃尽困难、二次污染风险及掺烧比例受限等问题。总结了当前技术挑战,并展望了煤气化细渣资源化与减量化的发展方向,可为推进煤炭清洁利用提供理论支撑与技术参考。关键词:气流床气化;煤气化细渣;细渣形成路径;理化特性;燃烧特性;工程化应用研究2|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:随着我国能源需求增长与环保要求提高,煤气化细渣的高效清洁处置已成为制约煤化工绿色低碳发展的关键问题。气流床气化技术虽具有高效转化优势,但其产生的细渣因含水率、灰分及残碳含量高等特性,难以直接资源化利用。综述了煤气化细渣的形成机制、组成结构及燃烧特性,重点分析了碳的石墨化程度、灰分包裹效应及孔隙结构对燃烧活性的制约机理。针对煤气化细渣燃烧性能差的问题,现有研究提出了两种主要路径:一是通过预热、氧化或流态化熔融燃烧等改性手段强化煤气化细渣单独燃烧活性;二是通过与煤、生物质等高反应性燃料掺混燃烧,利用协同效应提升整体燃烧效率。在工程化应用研究方面,循环流化床焚烧炉、高温预热脱碳装备及掺烧工艺已取得显著进展,可有效降低残碳含量并实现能源回收,但仍面临设备磨损与腐蚀、残碳燃尽困难、二次污染风险及掺烧比例受限等问题。总结了当前技术挑战,并展望了煤气化细渣资源化与减量化的发展方向,可为推进煤炭清洁利用提供理论支撑与技术参考。关键词:气流床气化;煤气化细渣;细渣形成路径;理化特性;燃烧特性;工程化应用研究2|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:在焦油提质过程中,实现焦油裂解与富氢气体转化的协同调控是提升催化剂性能的关键。为此,采用水热法制备了具有类水滑石层状结构的Ni基催化剂(NiAl-LDH),并引入Co以优化其性能。依托类水滑石的层间限域效应,实现了焦油催化转化活性位点与富氢气体活化位点的空间分离,将Ni均匀分布于主体层板上。由于分子尺寸较大的焦油模型化合物(如芘和荧蒽)难以进入层间结构,其裂解反应主要发生在催化剂表面,而小分子气体既可进入层间,也能在催化剂表面被充分活化。结果表明,Co的引入有效促进了Ni的分散并提高了其还原性能,其中n(Ni)/n(Co) = 5时催化剂表现出最优催化效果。在500 ℃下,Ni2.5Co0.5Al-LDH催化剂对芘的加氢催化转化率为48.03%,轻质芳烃(BTX)选择性达55.63%。此外,荧蒽中C—C键更易断裂,其转化率和BTX选择性均高于芘。位于主体层板上的Ni能够活化H2生成·H自由基,进而稳定焦油裂解碎片,从而提高BTX选择性。本研究可为焦油提质催化剂的设计提供新的思路。关键词:焦油催化提质;芘;荧蒽;水滑石;Ni基催化剂;Co掺杂51|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:在焦油提质过程中,实现焦油裂解与富氢气体转化的协同调控是提升催化剂性能的关键。为此,采用水热法制备了具有类水滑石层状结构的Ni基催化剂(NiAl-LDH),并引入Co以优化其性能。依托类水滑石的层间限域效应,实现了焦油催化转化活性位点与富氢气体活化位点的空间分离,将Ni均匀分布于主体层板上。由于分子尺寸较大的焦油模型化合物(如芘和荧蒽)难以进入层间结构,其裂解反应主要发生在催化剂表面,而小分子气体既可进入层间,也能在催化剂表面被充分活化。结果表明,Co的引入有效促进了Ni的分散并提高了其还原性能,其中n(Ni)/n(Co) = 5时催化剂表现出最优催化效果。在500 ℃下,Ni2.5Co0.5Al-LDH催化剂对芘的加氢催化转化率为48.03%,轻质芳烃(BTX)选择性达55.63%。此外,荧蒽中C—C键更易断裂,其转化率和BTX选择性均高于芘。位于主体层板上的Ni能够活化H2生成·H自由基,进而稳定焦油裂解碎片,从而提高BTX选择性。本研究可为焦油提质催化剂的设计提供新的思路。关键词:焦油催化提质;芘;荧蒽;水滑石;Ni基催化剂;Co掺杂51|0|0更新时间:2025-08-25

煤炭高效转化与利用

-

摘要:生物质能作为零碳可再生能源,在应对气候变化、保障能源安全及推动可持续发展中具有重要的战略意义。通过生物质热化学转化技术定向制备清洁燃料与高值化学品,成为实现生物质高效利用的关键路径。当前该领域的研究虽在工艺优化、催化剂开发和产物调控方面取得了进展,但对领域动态演变的系统性梳理仍显不足。为系统梳理国内该领域的研究现状、热点及发展趋势,基于CiteSpace软件对近10年间生物质热化学转化领域的中文文献数据进行了可视化分析。通过构建知识图谱,揭示了我国该领域研究热点聚焦于热解/气化技术优化、催化裂解机理探究和生物质协同转化,核心方向呈现从基础工艺向产物提质与系统集成演进的阶段性特征。未来需强化多技术耦合机制,开发高效可再生复合催化剂,融合人工智能优化反应路径与碳足迹评估体系,深化超临界热解、微波热解等新兴工艺机理,平衡环境友好性与经济性,推动生物质热化学转化向智能化、高效化跨越式发展。关键词:生物质;热解;气化;CiteSpace;研究热点;发展趋势88|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:生物质能作为零碳可再生能源,在应对气候变化、保障能源安全及推动可持续发展中具有重要的战略意义。通过生物质热化学转化技术定向制备清洁燃料与高值化学品,成为实现生物质高效利用的关键路径。当前该领域的研究虽在工艺优化、催化剂开发和产物调控方面取得了进展,但对领域动态演变的系统性梳理仍显不足。为系统梳理国内该领域的研究现状、热点及发展趋势,基于CiteSpace软件对近10年间生物质热化学转化领域的中文文献数据进行了可视化分析。通过构建知识图谱,揭示了我国该领域研究热点聚焦于热解/气化技术优化、催化裂解机理探究和生物质协同转化,核心方向呈现从基础工艺向产物提质与系统集成演进的阶段性特征。未来需强化多技术耦合机制,开发高效可再生复合催化剂,融合人工智能优化反应路径与碳足迹评估体系,深化超临界热解、微波热解等新兴工艺机理,平衡环境友好性与经济性,推动生物质热化学转化向智能化、高效化跨越式发展。关键词:生物质;热解;气化;CiteSpace;研究热点;发展趋势88|0|0更新时间:2025-08-25 -

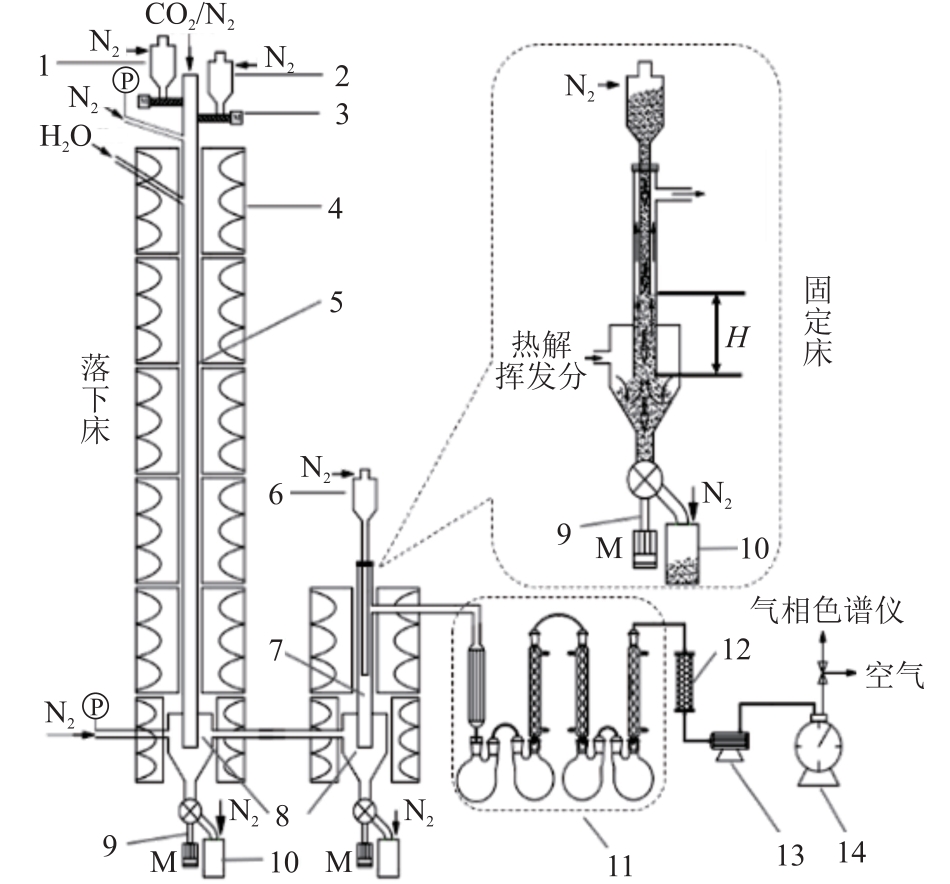

摘要:针对生物质热解油氧含量大、品质差等问题,分别在落下床及其串联固定床反应装置中进行了松木屑快速热解和基于煅烧钛铁矿催化剂的生物质热解油提质研究,考察了热解温度、提质温度、催化剂质量与生物质进料速率比(τ,g/(g·min-1))及钛铁矿的不同煅烧温度对热解油产率和品质的影响。结果表明,热解温度550 °C时,热解油总产率及其轻质油产率均达到最大值。以600 °C煅烧的钛铁矿作为催化剂,在提质温度为550 °C、τ为20 g/(g·min-1)条件下,热解油品质显著提高,其中轻质油中烃类化合物相对含量由空白实验(采用石英砂床料)的11.1%增大至38.7%。提高钛铁矿的煅烧温度使得轻质油产率增大,热解油品质提高,但煅烧温度过高将导致轻质油产率显著减小,其中600 °C煅烧的钛铁矿具有最佳催化提质性能,其催化下的轻质油产率达到最大值(13.1%)且烃类化合物富集。结合XRD、N2吸/脱附、XPS和NH3-TPD等表征方法探究了煅烧钛铁矿物化性质变化与催化提质性能的构效关系。结果表明,600 °C煅烧的钛铁矿的比表面积最大,且其表面Fe3+和晶格氧相对含量最大。Fe3+在反应中会被部分还原并释放配位氧,形成大量氧空位。晶格氧和氧空位在热解油脱氧过程中分别作为氧供体和脱氧活性中心,通过氧化-还原循环实现高效脱氧。此外,升高煅烧温度还促进了钛铁矿表面强酸位点形成,进一步促进了热解油裂解和脱氧反应进行,但过多的强酸位点将引起热解油过度裂解,减小轻质油产率。关键词:生物质;快速热解;热解油;催化提质;钛铁矿25|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:针对生物质热解油氧含量大、品质差等问题,分别在落下床及其串联固定床反应装置中进行了松木屑快速热解和基于煅烧钛铁矿催化剂的生物质热解油提质研究,考察了热解温度、提质温度、催化剂质量与生物质进料速率比(τ,g/(g·min-1))及钛铁矿的不同煅烧温度对热解油产率和品质的影响。结果表明,热解温度550 °C时,热解油总产率及其轻质油产率均达到最大值。以600 °C煅烧的钛铁矿作为催化剂,在提质温度为550 °C、τ为20 g/(g·min-1)条件下,热解油品质显著提高,其中轻质油中烃类化合物相对含量由空白实验(采用石英砂床料)的11.1%增大至38.7%。提高钛铁矿的煅烧温度使得轻质油产率增大,热解油品质提高,但煅烧温度过高将导致轻质油产率显著减小,其中600 °C煅烧的钛铁矿具有最佳催化提质性能,其催化下的轻质油产率达到最大值(13.1%)且烃类化合物富集。结合XRD、N2吸/脱附、XPS和NH3-TPD等表征方法探究了煅烧钛铁矿物化性质变化与催化提质性能的构效关系。结果表明,600 °C煅烧的钛铁矿的比表面积最大,且其表面Fe3+和晶格氧相对含量最大。Fe3+在反应中会被部分还原并释放配位氧,形成大量氧空位。晶格氧和氧空位在热解油脱氧过程中分别作为氧供体和脱氧活性中心,通过氧化-还原循环实现高效脱氧。此外,升高煅烧温度还促进了钛铁矿表面强酸位点形成,进一步促进了热解油裂解和脱氧反应进行,但过多的强酸位点将引起热解油过度裂解,减小轻质油产率。关键词:生物质;快速热解;热解油;催化提质;钛铁矿25|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:赣南脐橙皮是典型的农林废弃物,其资源化利用与无害化处理对于环境保护和可持续发展具有重要意义。采用热重分析与固定床热解实验,系统探讨了升温速率、热解温度和反应时间对赣南脐橙皮热解性能的影响。通过Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)、Ozawa-Flynn-Wall(OFW)和Friedman(FM)模型,获取了赣南脐橙皮热解动力学和热力学参数。此外,采用SEM对热解生物炭形貌进行了表征,热解气体产物和液体产物分别通过GC与GC-MS进行了分析。热重结果表明,赣南脐橙皮热解主要发生在150~400 ℃,较大的升温速率导致热解过程存在热滞后现象,降低了反应效率。动力学结果表明,随着赣南脐橙皮转化率的增大,活化能(Ea)逐渐增大。热力学结果表明,升温速率越大,焓变(ΔH)和熵变(ΔS)越小,吉布斯自由能变(ΔG)越大,不利于反应进行。固定床热解实验结果表明,赣南脐橙皮最佳热解条件为反应温度500 °C、升温速率10 °C/min和反应时间1.0 h,此时热解气、热解液和生物炭产率分别为26.81%、47.27%和25.91%。热解气主要包含H2、CO和CO2,热解液主要包含醛类和酚类化合物,生物炭表面呈现大量不规则孔隙。综合分析表明,赣南脐橙皮具备较高的能源化潜力,为其资源化利用提供了理论依据。关键词:赣南脐橙皮;热解;动力学;热力学;生物质132|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:赣南脐橙皮是典型的农林废弃物,其资源化利用与无害化处理对于环境保护和可持续发展具有重要意义。采用热重分析与固定床热解实验,系统探讨了升温速率、热解温度和反应时间对赣南脐橙皮热解性能的影响。通过Kissinger-Akahira-Sunose(KAS)、Ozawa-Flynn-Wall(OFW)和Friedman(FM)模型,获取了赣南脐橙皮热解动力学和热力学参数。此外,采用SEM对热解生物炭形貌进行了表征,热解气体产物和液体产物分别通过GC与GC-MS进行了分析。热重结果表明,赣南脐橙皮热解主要发生在150~400 ℃,较大的升温速率导致热解过程存在热滞后现象,降低了反应效率。动力学结果表明,随着赣南脐橙皮转化率的增大,活化能(Ea)逐渐增大。热力学结果表明,升温速率越大,焓变(ΔH)和熵变(ΔS)越小,吉布斯自由能变(ΔG)越大,不利于反应进行。固定床热解实验结果表明,赣南脐橙皮最佳热解条件为反应温度500 °C、升温速率10 °C/min和反应时间1.0 h,此时热解气、热解液和生物炭产率分别为26.81%、47.27%和25.91%。热解气主要包含H2、CO和CO2,热解液主要包含醛类和酚类化合物,生物炭表面呈现大量不规则孔隙。综合分析表明,赣南脐橙皮具备较高的能源化潜力,为其资源化利用提供了理论依据。关键词:赣南脐橙皮;热解;动力学;热力学;生物质132|0|0更新时间:2025-08-25

生物质热化学转化

-

摘要:在“双碳”目标推动下,能源结构正加速向清洁化、低碳化方向转型。相较于煤炭和石油,天然气具有较低的碳氢比,是最清洁的化石能源之一,广泛应用于制氢及高值含碳化学品的生产,在构建新型能源体系中发挥着关键作用。虽然目前工业广泛采用的天然气蒸汽重整制氢以及两段天然气制甲醇等技术成熟,但普遍存在工艺复杂、能耗高的问题,所导致的碳排放难以契合低碳发展的要求。太阳能因具有资源丰富、清洁低碳和可再生等优势,为天然气转化制化学品的低碳化发展提供了新的解决思路。一方面,可通过太阳能替代传统化石能源作为供能方式,降低生产过程中的碳排放量;另一方面,借助太阳能驱动的反应路径实现反应优化,有望简化传统工艺流程。综述了太阳能间接驱动与直接驱动天然气转化制化学品的最新研究进展,重点阐述了太阳能驱动天然气碳氢联产与太阳能直接驱动天然气转化制化学品等技术的原理与研究现状,并对催化材料与反应系统的设计提出了展望,同时指出太阳能未来亦可与其他新能源形式协同使用,可为天然气转化制化学品的绿色低碳转型提供参考。关键词:太阳能;天然气;氢气;高值含碳化学品49|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:在“双碳”目标推动下,能源结构正加速向清洁化、低碳化方向转型。相较于煤炭和石油,天然气具有较低的碳氢比,是最清洁的化石能源之一,广泛应用于制氢及高值含碳化学品的生产,在构建新型能源体系中发挥着关键作用。虽然目前工业广泛采用的天然气蒸汽重整制氢以及两段天然气制甲醇等技术成熟,但普遍存在工艺复杂、能耗高的问题,所导致的碳排放难以契合低碳发展的要求。太阳能因具有资源丰富、清洁低碳和可再生等优势,为天然气转化制化学品的低碳化发展提供了新的解决思路。一方面,可通过太阳能替代传统化石能源作为供能方式,降低生产过程中的碳排放量;另一方面,借助太阳能驱动的反应路径实现反应优化,有望简化传统工艺流程。综述了太阳能间接驱动与直接驱动天然气转化制化学品的最新研究进展,重点阐述了太阳能驱动天然气碳氢联产与太阳能直接驱动天然气转化制化学品等技术的原理与研究现状,并对催化材料与反应系统的设计提出了展望,同时指出太阳能未来亦可与其他新能源形式协同使用,可为天然气转化制化学品的绿色低碳转型提供参考。关键词:太阳能;天然气;氢气;高值含碳化学品49|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:蒽作为煤焦油中一种高附加值基础化工原料,具有广泛的应用前景。以煤焦油中蒽为原料,基于蒽的光致二聚/解聚反应,通过化学反应成功制备了两种不同烷基链长度的蒽基分子太阳能热(MOST)燃料(ANT-1、ANT-2),研究了其光致储能和放热性能,以实现其高值化和多元化利用。采用FT-IR、1H NMR和HRMS对蒽基长链MOST燃料的结构进行了表征,并利用紫外可见吸收光谱和热分析等方法研究了蒽基长链MOST燃料的光致二聚/解聚性能、储能密度以及放热性能。结果表明,与蒽及其衍生物的储能密度(20~30 kJ/mol)相比,ANT-2二聚体的储能密度可提升至89.6 kJ/mol,存储半衰期也可延长至60.96 d,并且其表现出良好的热稳定性和循环稳定性。此外,ANT-2二聚体薄膜在紫外光触发下释放的热量可使自身温度升高5.4 °C,在智能温控领域有一定应用潜力。关键词:蒽;分子太阳能热燃料;光致二聚/解聚;分子储能;可控放热83|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:蒽作为煤焦油中一种高附加值基础化工原料,具有广泛的应用前景。以煤焦油中蒽为原料,基于蒽的光致二聚/解聚反应,通过化学反应成功制备了两种不同烷基链长度的蒽基分子太阳能热(MOST)燃料(ANT-1、ANT-2),研究了其光致储能和放热性能,以实现其高值化和多元化利用。采用FT-IR、1H NMR和HRMS对蒽基长链MOST燃料的结构进行了表征,并利用紫外可见吸收光谱和热分析等方法研究了蒽基长链MOST燃料的光致二聚/解聚性能、储能密度以及放热性能。结果表明,与蒽及其衍生物的储能密度(20~30 kJ/mol)相比,ANT-2二聚体的储能密度可提升至89.6 kJ/mol,存储半衰期也可延长至60.96 d,并且其表现出良好的热稳定性和循环稳定性。此外,ANT-2二聚体薄膜在紫外光触发下释放的热量可使自身温度升高5.4 °C,在智能温控领域有一定应用潜力。关键词:蒽;分子太阳能热燃料;光致二聚/解聚;分子储能;可控放热83|0|0更新时间:2025-08-25

碳基资源清洁转化与利用

-

摘要:在“碳中和”目标的推动下,甲烷的高效转化与低碳利用成为能源化学领域的研究热点。传统热催化技术因依赖化石能源与高碳排放面临瓶颈,而太阳能驱动的光热催化技术通过协同光激发与热能活化机制,为甲烷转化提供了新的路径。系统综述了光热催化甲烷蒸汽重整、甲烷干重整与甲烷裂解3种典型技术的研究进展,重点探讨了光热催化在能量传递优化、催化剂设计及系统集成中的创新突破:光热协同效应通过局域光热场重构与电子态调控显著降低了甲烷活化势垒,纳米结构催化剂的界面电荷分离与氧空位工程提高了其抗积炭性能和反应选择性,反应器设计结合储能技术提高了太阳能动态利用效率。尽管在光热催化机制与能质传递方面已取得重要进展,仍需提高广谱吸光材料稳定性和规模化反应器传热传质效率,并优化光-热-物质多场耦合等。未来,需强化多能协同系统开发与智能化调控策略研究,推动光热催化甲烷转化技术向低碳化、高值化的工业应用体系迈进。关键词:太阳能驱动;光热催化;甲烷转化;催化剂设计;系统集成51|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:在“碳中和”目标的推动下,甲烷的高效转化与低碳利用成为能源化学领域的研究热点。传统热催化技术因依赖化石能源与高碳排放面临瓶颈,而太阳能驱动的光热催化技术通过协同光激发与热能活化机制,为甲烷转化提供了新的路径。系统综述了光热催化甲烷蒸汽重整、甲烷干重整与甲烷裂解3种典型技术的研究进展,重点探讨了光热催化在能量传递优化、催化剂设计及系统集成中的创新突破:光热协同效应通过局域光热场重构与电子态调控显著降低了甲烷活化势垒,纳米结构催化剂的界面电荷分离与氧空位工程提高了其抗积炭性能和反应选择性,反应器设计结合储能技术提高了太阳能动态利用效率。尽管在光热催化机制与能质传递方面已取得重要进展,仍需提高广谱吸光材料稳定性和规模化反应器传热传质效率,并优化光-热-物质多场耦合等。未来,需强化多能协同系统开发与智能化调控策略研究,推动光热催化甲烷转化技术向低碳化、高值化的工业应用体系迈进。关键词:太阳能驱动;光热催化;甲烷转化;催化剂设计;系统集成51|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:丙烷脱氢制丙烯反应具有原料来源丰富、产物组成简单且易分离等优点,是最具前景的丙烯生产方法之一。传统的Pt基催化剂存在成本高、易烧结等问题。近年来,分子筛因其有序的孔道结构、较大的比表面积、良好的热稳定性,以及酸性可调等特点,被视为负载金属氧化物活性物种的理想载体之一。总结了金属(Cr、Ga和Zn等)氧化物催化剂的活性位点的结构调控策略,并从不同拓扑结构出发详细介绍了常见分子筛在丙烷脱氢制丙烯反应中的应用。最后,对金属氧化物/分子筛催化剂的未来发展方向进行了展望。关键词:丙烷脱氢制丙烯;金属氧化物;分子筛;结构调控;多相反应149|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:丙烷脱氢制丙烯反应具有原料来源丰富、产物组成简单且易分离等优点,是最具前景的丙烯生产方法之一。传统的Pt基催化剂存在成本高、易烧结等问题。近年来,分子筛因其有序的孔道结构、较大的比表面积、良好的热稳定性,以及酸性可调等特点,被视为负载金属氧化物活性物种的理想载体之一。总结了金属(Cr、Ga和Zn等)氧化物催化剂的活性位点的结构调控策略,并从不同拓扑结构出发详细介绍了常见分子筛在丙烷脱氢制丙烯反应中的应用。最后,对金属氧化物/分子筛催化剂的未来发展方向进行了展望。关键词:丙烷脱氢制丙烯;金属氧化物;分子筛;结构调控;多相反应149|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:CH4和CO2直接转化为乙酸是一种100%原子经济性的反应,但其反应条件较苛刻。水滑石(LDH)因具有比表面积大、活性组分分散性好和酸碱性可调等优点,在CH4-CO2催化转化领域具有良好的应用前景。以n(Mg)/n(Al)为5的MgAl-LDH为载体,采用离子交换法负载质量分数为5%的钯(Pd)作为活性组分,将所得前驱体在不同温度下进行焙烧制得了一系列Pd/LDH-X催化剂(X代表焙烧温度)。采用XRD、FT-IR和SEM等对催化剂的结构进行了表征,并研究了催化剂在CH4-CO2两步梯阶转化合成乙酸过程中的催化性能。结果表明,在本研究设定的CH4-CO2两步梯阶转化反应条件下反应30 min,150 ℃下焙烧所得Pd/LDH-150的催化性能最优,其乙酸时空收率为61.8 μmol/(g·h),明显优于CH4-CO2共进料条件下的乙酸时空收率(2.4 μmol/(g·h)),且乙酸是唯一的液体产物。LDH的结构完整性是影响催化剂催化性能的关键因素,催化剂表面存在较多的中强酸性位点和中强碱性位点有利于乙酸的合成。焙烧温度过高会导致LDH的层状结构坍塌,造成表面中强酸性位点和中强碱性位点数量减少,从而对催化剂的催化性能产生不利影响。关键词:CH4-CO2两步阶梯转化;MgAl水滑石;Pd催化剂;乙酸;焙烧温度73|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:CH4和CO2直接转化为乙酸是一种100%原子经济性的反应,但其反应条件较苛刻。水滑石(LDH)因具有比表面积大、活性组分分散性好和酸碱性可调等优点,在CH4-CO2催化转化领域具有良好的应用前景。以n(Mg)/n(Al)为5的MgAl-LDH为载体,采用离子交换法负载质量分数为5%的钯(Pd)作为活性组分,将所得前驱体在不同温度下进行焙烧制得了一系列Pd/LDH-X催化剂(X代表焙烧温度)。采用XRD、FT-IR和SEM等对催化剂的结构进行了表征,并研究了催化剂在CH4-CO2两步梯阶转化合成乙酸过程中的催化性能。结果表明,在本研究设定的CH4-CO2两步梯阶转化反应条件下反应30 min,150 ℃下焙烧所得Pd/LDH-150的催化性能最优,其乙酸时空收率为61.8 μmol/(g·h),明显优于CH4-CO2共进料条件下的乙酸时空收率(2.4 μmol/(g·h)),且乙酸是唯一的液体产物。LDH的结构完整性是影响催化剂催化性能的关键因素,催化剂表面存在较多的中强酸性位点和中强碱性位点有利于乙酸的合成。焙烧温度过高会导致LDH的层状结构坍塌,造成表面中强酸性位点和中强碱性位点数量减少,从而对催化剂的催化性能产生不利影响。关键词:CH4-CO2两步阶梯转化;MgAl水滑石;Pd催化剂;乙酸;焙烧温度73|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:乙烷化学链氧化脱氢(Chemical looping oxidative dehydrogenation,CL-ODH)是一种利用载氧体的晶格氧将乙烷转化为乙烯的绿色高效过程。然而,该过程往往面临反应活性或乙烯选择性难以兼顾的问题,导致乙烷转化率或乙烯选择性较低。提出了SiO2包覆Mn2O3载氧体的设计策略,合成了具有不同n(Mn)/n(Si)的Mn2O3@SiO2载氧体。采用XRD、N2物理吸/脱附、H2-TPR和XPS等方法,对载氧体的晶相结构、织构性质、还原性能和表面物种化学状态等进行了表征。结果表明,SiO2在Mn2O3表面形成包覆层,有助于优化载氧体的孔结构,增大载氧体的比表面积,减小Mn2O3晶粒尺寸,提高其分散性,从而提升反应活性。同时,SiO2的引入增大了近表面Mn—O结合能,减小了晶格氧的释放速率,减小了表面非选择性氧物种含量,显著提升了乙烯选择性。在700 ℃、20%C2H6/80%Ar(50 mL/min)和反应时间2 min条件下,n(Mn)/n(Si)为0.9的Mn2O3@SiO2载氧体作用下,乙烷转化率达42.8%,乙烯选择性达73.4%。关键词:化学链;乙烷脱氢;纳米Mn2O3;介孔SiO249|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:乙烷化学链氧化脱氢(Chemical looping oxidative dehydrogenation,CL-ODH)是一种利用载氧体的晶格氧将乙烷转化为乙烯的绿色高效过程。然而,该过程往往面临反应活性或乙烯选择性难以兼顾的问题,导致乙烷转化率或乙烯选择性较低。提出了SiO2包覆Mn2O3载氧体的设计策略,合成了具有不同n(Mn)/n(Si)的Mn2O3@SiO2载氧体。采用XRD、N2物理吸/脱附、H2-TPR和XPS等方法,对载氧体的晶相结构、织构性质、还原性能和表面物种化学状态等进行了表征。结果表明,SiO2在Mn2O3表面形成包覆层,有助于优化载氧体的孔结构,增大载氧体的比表面积,减小Mn2O3晶粒尺寸,提高其分散性,从而提升反应活性。同时,SiO2的引入增大了近表面Mn—O结合能,减小了晶格氧的释放速率,减小了表面非选择性氧物种含量,显著提升了乙烯选择性。在700 ℃、20%C2H6/80%Ar(50 mL/min)和反应时间2 min条件下,n(Mn)/n(Si)为0.9的Mn2O3@SiO2载氧体作用下,乙烷转化率达42.8%,乙烯选择性达73.4%。关键词:化学链;乙烷脱氢;纳米Mn2O3;介孔SiO249|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:采用CO2作为弱氧化剂辅助丙烷脱氢不但能够打破其脱氢热力学平衡,还能够拓展CO2利用场景。Fe基催化剂是重要的脱氢催化剂,同时具有较高的CO2活化性能,但应用于丙烷脱氢时面临产物选择性低、稳定性差等问题。采用配体保护一步水热法制备了xFeS-1系列催化剂,通过调节Fe引入量、反应条件调控了催化剂中FeOx物种种类和空间分布,采用XRD、UV-Vis和H2-TPR等表征方法分析了催化剂结构、FeOx物种种类和分散情况以及还原性能等。结果表明,在580 ℃、丙烷质量空速6.48 h-1、 V(C3H8):V(CO2):V(Ar) = 4.50:2.25:23.25和总流量30 mL/min条件下,2FeS-1比浸渍法制备的2Fe/S-1的初始丙烷转化频率提高了一倍,引入CO2后3.5FeS-1的初始丙烯选择性达到89%,且在CO2气氛下未见明显失活。在CO2气氛下,xFeS-1催化剂的催化丙烷氧化脱氢制丙烯性能显著提升,原因在于高分散的骨架Fe提供了更多的活性位点,CO2作为弱氧化剂抑制了丙烷深度氧化,提高了产物选择性并抑制了积炭,为优化丙烷氧化脱氢催化剂的设计及扩大其在CO2环境中的应用提供了重要的理论支持。关键词:丙烷氧化脱氢;丙烯;Fe基催化剂;S-1分子筛83|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:采用CO2作为弱氧化剂辅助丙烷脱氢不但能够打破其脱氢热力学平衡,还能够拓展CO2利用场景。Fe基催化剂是重要的脱氢催化剂,同时具有较高的CO2活化性能,但应用于丙烷脱氢时面临产物选择性低、稳定性差等问题。采用配体保护一步水热法制备了xFeS-1系列催化剂,通过调节Fe引入量、反应条件调控了催化剂中FeOx物种种类和空间分布,采用XRD、UV-Vis和H2-TPR等表征方法分析了催化剂结构、FeOx物种种类和分散情况以及还原性能等。结果表明,在580 ℃、丙烷质量空速6.48 h-1、 V(C3H8):V(CO2):V(Ar) = 4.50:2.25:23.25和总流量30 mL/min条件下,2FeS-1比浸渍法制备的2Fe/S-1的初始丙烷转化频率提高了一倍,引入CO2后3.5FeS-1的初始丙烯选择性达到89%,且在CO2气氛下未见明显失活。在CO2气氛下,xFeS-1催化剂的催化丙烷氧化脱氢制丙烯性能显著提升,原因在于高分散的骨架Fe提供了更多的活性位点,CO2作为弱氧化剂抑制了丙烷深度氧化,提高了产物选择性并抑制了积炭,为优化丙烷氧化脱氢催化剂的设计及扩大其在CO2环境中的应用提供了重要的理论支持。关键词:丙烷氧化脱氢;丙烯;Fe基催化剂;S-1分子筛83|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:低温水煤气变换反应(WGSR)是制氢工业的关键环节。针对传统催化剂低温活性差和贵金属催化剂贵金属用量高的问题,采用简单混合法将Pt盐与Cu盐混合后加入钼酸铵中超声、焙烧,制备了Cu改性Pt@AM催化剂用于低温催化WGSR。结果表明,在Pt@AM中加入少量Cu不仅有利于α-MoC结构的形成,还能增强金属间相互作用,调节活性位点分布,从而提升催化剂催化活性。其中,0.05%Pt-0.5Cu%@AM在温度200 ℃、原料气V(CO):V(H2O):V(N2) = 2:5:18和质量空速40000 mL/(g·h)的反应条件下,反应1 h后表现出高达73.5%的CO转化率和38.6%的H2产率,说明Cu改性显著提高了贵金属Pt基催化剂催化活性。研究揭示了Cu改性提高催化剂催化活性的构效关系,为设计低温高活性WGSR催化剂提供了理论依据。关键词:低温水煤气变换反应;Pt基催化剂;Cu改性;α-MoC93|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:低温水煤气变换反应(WGSR)是制氢工业的关键环节。针对传统催化剂低温活性差和贵金属催化剂贵金属用量高的问题,采用简单混合法将Pt盐与Cu盐混合后加入钼酸铵中超声、焙烧,制备了Cu改性Pt@AM催化剂用于低温催化WGSR。结果表明,在Pt@AM中加入少量Cu不仅有利于α-MoC结构的形成,还能增强金属间相互作用,调节活性位点分布,从而提升催化剂催化活性。其中,0.05%Pt-0.5Cu%@AM在温度200 ℃、原料气V(CO):V(H2O):V(N2) = 2:5:18和质量空速40000 mL/(g·h)的反应条件下,反应1 h后表现出高达73.5%的CO转化率和38.6%的H2产率,说明Cu改性显著提高了贵金属Pt基催化剂催化活性。研究揭示了Cu改性提高催化剂催化活性的构效关系,为设计低温高活性WGSR催化剂提供了理论依据。关键词:低温水煤气变换反应;Pt基催化剂;Cu改性;α-MoC93|0|0更新时间:2025-08-25

碳基资源催化转化

-

摘要:利用生物质碱热处理(ATT)技术制氢可同步副产多孔生物炭,将该类生物炭应用于染料废水治理,有望提升生物质资源的综合利用效率。采用ATT技术一步制备高比表面积多孔生物炭,考察了制备温度对其理化性质的影响,并评估了其对阳离子染料亚甲基蓝(MB)的吸附性能。结果表明,700 ℃为生物炭的最佳制备温度,该温度下制备的生物炭具备发达的孔隙结构(0.82 cm3/g)、丰富的C==C基团和C==O基团以及高达1757.9 m2/g的比表面积,为MB吸附提供了充足的扩散通道和结合位点。700 ℃下制备的生物炭在投加量0.4 g/L、吸附时间6 min和吸附温度25 ℃条件下,对200 mg/L MB溶液的吸附量和去除率分别达到488.13 mg/g和97.63%。该吸附过程主要表现为单层吸附,同时兼具物理吸附与化学吸附特征。关键词:多孔生物炭;一步碱热处理;孔隙结构;亚甲基蓝吸附;吸附动力学35|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:利用生物质碱热处理(ATT)技术制氢可同步副产多孔生物炭,将该类生物炭应用于染料废水治理,有望提升生物质资源的综合利用效率。采用ATT技术一步制备高比表面积多孔生物炭,考察了制备温度对其理化性质的影响,并评估了其对阳离子染料亚甲基蓝(MB)的吸附性能。结果表明,700 ℃为生物炭的最佳制备温度,该温度下制备的生物炭具备发达的孔隙结构(0.82 cm3/g)、丰富的C==C基团和C==O基团以及高达1757.9 m2/g的比表面积,为MB吸附提供了充足的扩散通道和结合位点。700 ℃下制备的生物炭在投加量0.4 g/L、吸附时间6 min和吸附温度25 ℃条件下,对200 mg/L MB溶液的吸附量和去除率分别达到488.13 mg/g和97.63%。该吸附过程主要表现为单层吸附,同时兼具物理吸附与化学吸附特征。关键词:多孔生物炭;一步碱热处理;孔隙结构;亚甲基蓝吸附;吸附动力学35|0|0更新时间:2025-08-25 -

摘要:以甲烷单独作为碳源制备多壁碳纳米管(MWCNTs)时,甲烷转化率和MWCNTs产率均较低,且MWCNTs中还会残留较多的金属催化剂颗粒,同时导电性较差。采用催化化学气相沉积法,以柠檬酸-硝酸盐燃烧法所得Fe-Co-Mo/Al2O3-MgO作催化剂,甲烷和乙烯作混合碳源,制备了MWCNTs。采用TEM、SEM和N2吸/脱附等对所得催化剂及MWCNTs进行了表征,并研究了MWCNTs薄膜的导电性。结果表明,在Fe-Co-Mo/Al2O3-MgO催化剂(n(Fe):n(Co):n(Mo) = 4:5:1)的Fe-Co-Mo质量分数为40%、温度为740 °C、甲烷流量为60 mL/min和乙烯流量为20 mL/min的条件下进行催化裂解反应,碳产率为2553%,所得MWCNTs的比表面积为206 m2/g,平均直径为12.54 nm,并具有良好的结晶性。在环境温度为20 °C、空气湿度为60%的条件下,质量分数为25%的MWCNTs(仅改变乙烯流量为10 mL/min所得)薄膜的表面电阻为1.8 × 103 Ω/sq(选定面积内薄膜的电阻为1.8 × 103 Ω),明显优于商用对照组(2.5 × 103 Ω/sq)。关键词:多壁碳纳米管;甲烷;乙烯;Fe-Co-Mo/Al2O3-MgO;碳产率;导电性65|0|0更新时间:2025-08-25

摘要:以甲烷单独作为碳源制备多壁碳纳米管(MWCNTs)时,甲烷转化率和MWCNTs产率均较低,且MWCNTs中还会残留较多的金属催化剂颗粒,同时导电性较差。采用催化化学气相沉积法,以柠檬酸-硝酸盐燃烧法所得Fe-Co-Mo/Al2O3-MgO作催化剂,甲烷和乙烯作混合碳源,制备了MWCNTs。采用TEM、SEM和N2吸/脱附等对所得催化剂及MWCNTs进行了表征,并研究了MWCNTs薄膜的导电性。结果表明,在Fe-Co-Mo/Al2O3-MgO催化剂(n(Fe):n(Co):n(Mo) = 4:5:1)的Fe-Co-Mo质量分数为40%、温度为740 °C、甲烷流量为60 mL/min和乙烯流量为20 mL/min的条件下进行催化裂解反应,碳产率为2553%,所得MWCNTs的比表面积为206 m2/g,平均直径为12.54 nm,并具有良好的结晶性。在环境温度为20 °C、空气湿度为60%的条件下,质量分数为25%的MWCNTs(仅改变乙烯流量为10 mL/min所得)薄膜的表面电阻为1.8 × 103 Ω/sq(选定面积内薄膜的电阻为1.8 × 103 Ω),明显优于商用对照组(2.5 × 103 Ω/sq)。关键词:多壁碳纳米管;甲烷;乙烯;Fe-Co-Mo/Al2O3-MgO;碳产率;导电性65|0|0更新时间:2025-08-25

炭质新材料制备与利用

0