最新刊期

2025 年 第 50 卷 第 7 期

-

摘要:化石燃料利用造成了大量CO2排放,引发一系列环境问题。通过CuZnAl催化剂热催化CO2转化为甲醇是一种有效的CO2减排方式,但该催化剂的催化性能还有很大的提升空间。采用原位共沉淀法制备了不同Ce掺杂量(质量分数)的CZACex催化剂,浸渍法制备了CZA-5%Ce,并考察了不同Ce掺杂方法对催化剂物化性质的影响。结合XRD、N2吸/脱附、H2-TPR和XPS等对催化剂的物化性质和Ce的作用机理进行了探究。结果表明,Ce掺杂能够为催化剂提供丰富的氧空位,氧空位能够有效促进CO2转化,提高CO2转化率。不同掺杂方式制得的催化剂织构性质和Ce作用形式存在明显差异,浸渍法掺杂Ce可增强Ce物种与Cu物种间的相互作用,更有利于氧空位和Ce3+的形成,从而使CZA-5%Ce具有最佳的催化性能,在250 ℃、3 MPa和V(H2):V(CO2) = 3:1的条件下,CZA-5%Ce的CO2转化率为15.63%,甲醇选择性为36.35%,甲醇时空收率为83.35 mg/(mL·h)。关键词:CO2加氢;甲醇;CuZnAl催化剂;Ce掺杂;氧空位141|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:化石燃料利用造成了大量CO2排放,引发一系列环境问题。通过CuZnAl催化剂热催化CO2转化为甲醇是一种有效的CO2减排方式,但该催化剂的催化性能还有很大的提升空间。采用原位共沉淀法制备了不同Ce掺杂量(质量分数)的CZACex催化剂,浸渍法制备了CZA-5%Ce,并考察了不同Ce掺杂方法对催化剂物化性质的影响。结合XRD、N2吸/脱附、H2-TPR和XPS等对催化剂的物化性质和Ce的作用机理进行了探究。结果表明,Ce掺杂能够为催化剂提供丰富的氧空位,氧空位能够有效促进CO2转化,提高CO2转化率。不同掺杂方式制得的催化剂织构性质和Ce作用形式存在明显差异,浸渍法掺杂Ce可增强Ce物种与Cu物种间的相互作用,更有利于氧空位和Ce3+的形成,从而使CZA-5%Ce具有最佳的催化性能,在250 ℃、3 MPa和V(H2):V(CO2) = 3:1的条件下,CZA-5%Ce的CO2转化率为15.63%,甲醇选择性为36.35%,甲醇时空收率为83.35 mg/(mL·h)。关键词:CO2加氢;甲醇;CuZnAl催化剂;Ce掺杂;氧空位141|0|0更新时间:2025-07-30 -

摘要:通过设计高效的无机金属催化剂提升合成气制醇效率及高碳醇(C5+醇)选择性对可持续化学和能源开发具有重要意义。为研究Al助剂对CoMn催化剂结构和合成气制高碳醇催化性能的影响,采用共沉淀法制备了不同 Al掺杂量的CoMnAl催化剂,利用XRD、SEM、EDX、N2吸/脱附、ICP、XPS和CO/H2/NH3-TPD等表征技术对比了Al助剂掺杂后对CoMn催化剂的结构、组成、形貌、化合价态以及表面化学性质等的影响,并在260 °C、3.0 MPa、V(CO):V(H2):V(Ar) = 80:40:30及反应空速3000 h-1条件下对CoMnAl催化剂的催化性能进行了测试。结果表明,作为结构助剂时,适量的Al掺杂会与其他金属产生不同程度的金属间相互作用,从而影响催化剂的比表面积和颗粒尺寸;作为电子助剂时,Al与Co发生电子转移并形成Co-Al-O 活性相,进而影响催化剂的还原性能和氧缺陷形成,有效提高了催化剂的催化性能。原位FT-IR表征揭示了Al助剂掺杂后CoMnAl(0.3)催化剂的反应路径为醛基插入过程,有效抑制了反应中甲烷的生成,提高了总醇选择性,其总醇选择性达到42%,高碳醇在总醇中占比(物质的量分数)高达48.8%。通过精确调控Al助剂的掺杂量,可以有效调控催化剂的结构和表面氧缺陷,从而提高合成气制醇过程的高碳醇选择性。关键词:合成气;高碳醇;Al 助剂;氧缺陷75|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:通过设计高效的无机金属催化剂提升合成气制醇效率及高碳醇(C5+醇)选择性对可持续化学和能源开发具有重要意义。为研究Al助剂对CoMn催化剂结构和合成气制高碳醇催化性能的影响,采用共沉淀法制备了不同 Al掺杂量的CoMnAl催化剂,利用XRD、SEM、EDX、N2吸/脱附、ICP、XPS和CO/H2/NH3-TPD等表征技术对比了Al助剂掺杂后对CoMn催化剂的结构、组成、形貌、化合价态以及表面化学性质等的影响,并在260 °C、3.0 MPa、V(CO):V(H2):V(Ar) = 80:40:30及反应空速3000 h-1条件下对CoMnAl催化剂的催化性能进行了测试。结果表明,作为结构助剂时,适量的Al掺杂会与其他金属产生不同程度的金属间相互作用,从而影响催化剂的比表面积和颗粒尺寸;作为电子助剂时,Al与Co发生电子转移并形成Co-Al-O 活性相,进而影响催化剂的还原性能和氧缺陷形成,有效提高了催化剂的催化性能。原位FT-IR表征揭示了Al助剂掺杂后CoMnAl(0.3)催化剂的反应路径为醛基插入过程,有效抑制了反应中甲烷的生成,提高了总醇选择性,其总醇选择性达到42%,高碳醇在总醇中占比(物质的量分数)高达48.8%。通过精确调控Al助剂的掺杂量,可以有效调控催化剂的结构和表面氧缺陷,从而提高合成气制醇过程的高碳醇选择性。关键词:合成气;高碳醇;Al 助剂;氧缺陷75|0|0更新时间:2025-07-30

C1化学与催化转化

-

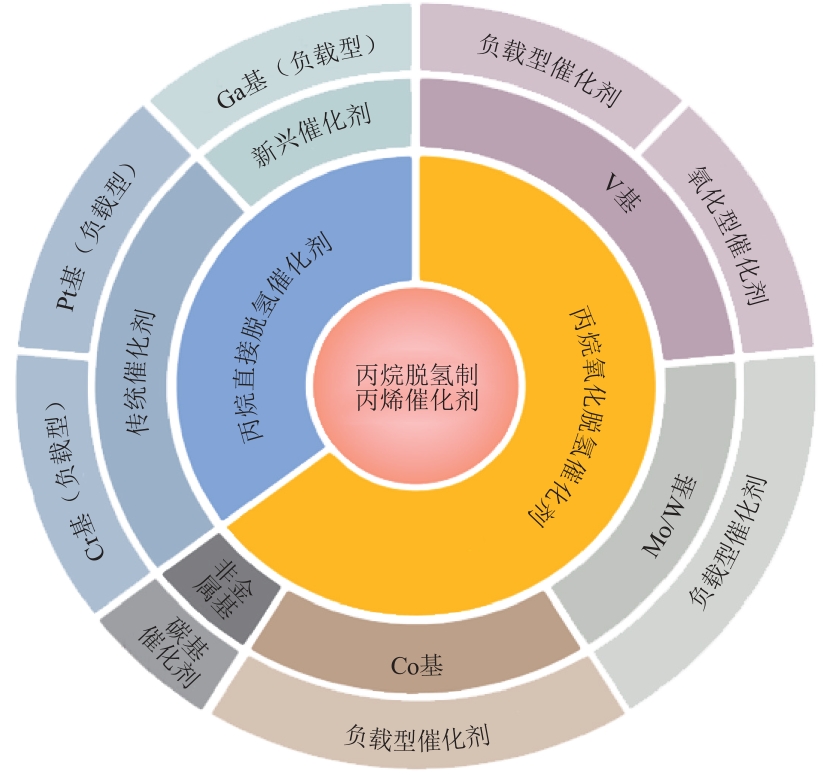

摘要:丙烷脱氢制丙烯是重要的丙烯供应来源之一。重点针对两类丙烷脱氢制丙烯催化剂的性能影响因素和催化机理进行了综述,对近年来各类催化剂的载体筛选、助剂优化、载体与活性组分的相互作用以及失活等问题进行了总结和分析。丙烷氧化脱氢工艺中,V基催化剂绿色环保但失活快、起活温度高;Mo/W基催化剂首先要突破活性问题并阐明催化机理;Co基催化剂反应条件温和但还应探索适合工业生产的工艺条件;C基催化剂应在进一步验证碳载体高温耐受性的同时进一步提高碳载体上官能团的数量和分散度。丙烷直接脱氢工艺中,Cr基催化剂要在保持活性基础上降低Cr含量并寻求可替代的活性组分;Pt基催化剂应在提高Pt颗粒分散度的同时最大限度降低积炭量;Ga基催化剂应在提高活性的同时尽可能延长活性物种稳定存在的时间。关键词:丙烷脱氢;丙烯;催化剂196|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:丙烷脱氢制丙烯是重要的丙烯供应来源之一。重点针对两类丙烷脱氢制丙烯催化剂的性能影响因素和催化机理进行了综述,对近年来各类催化剂的载体筛选、助剂优化、载体与活性组分的相互作用以及失活等问题进行了总结和分析。丙烷氧化脱氢工艺中,V基催化剂绿色环保但失活快、起活温度高;Mo/W基催化剂首先要突破活性问题并阐明催化机理;Co基催化剂反应条件温和但还应探索适合工业生产的工艺条件;C基催化剂应在进一步验证碳载体高温耐受性的同时进一步提高碳载体上官能团的数量和分散度。丙烷直接脱氢工艺中,Cr基催化剂要在保持活性基础上降低Cr含量并寻求可替代的活性组分;Pt基催化剂应在提高Pt颗粒分散度的同时最大限度降低积炭量;Ga基催化剂应在提高活性的同时尽可能延长活性物种稳定存在的时间。关键词:丙烷脱氢;丙烯;催化剂196|0|0更新时间:2025-07-30 -

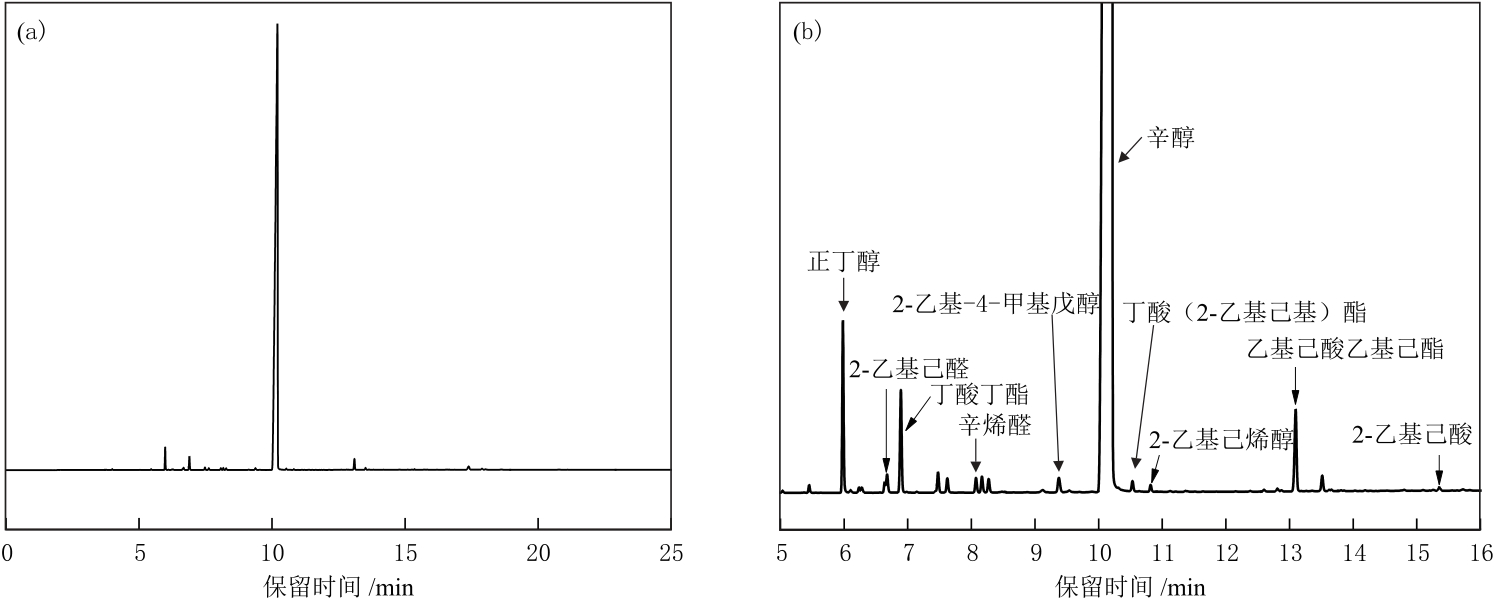

摘要:辛烯醛气相法加氢是工业领域生产2-乙基己醇(下称“辛醇”)的主要方法,该过程的副产物种类和选择性对辛醇品质和产量有直接影响。为获得具有较高催化活性的催化剂并控制副产物选择性,制备了铜(Cu)基催化剂,并采用SiO2作为助剂对催化剂进行了改性。评价了所得催化剂(N-1、N-2和N-3)的辛烯醛气相加氢催化性能,并结合XRD、N2吸/脱附、XPS、TEM、NH3-TPD和Py-IR等多种表征方式对催化剂进行了表征。结果表明,催化剂的催化活性与催化剂中CuO分散度和Lewis酸量相关。其中在入口温度为150 ℃、反应压力为0.4 MPa和辛烯醛进料液空速为0.3 h-1的条件下,SiO2含量(质量分数,下同)为0的N-1的辛烯醛转化率为99.76%,辛醇选择性为99.50%,加氢产物中部分加氢副产物2-乙基己醛和2-乙基己烯醇含量分别为0.22%和0.04%,重组分含量为1.06%;SiO2能够修饰催化剂表面性质,定向降低重组分产物选择性,SiO2含量为2%的N-2的辛烯醛转化率为99.49%,辛醇选择性为99.40%,2-乙基己醛、2-乙基己烯醇和重组分含量分别为0.28%、0.06%和0.72%。在总计10个月的工业应用验证中,N-2表现出较好的催化性能,其2-乙基己醛、辛醇和重组分含量的均值分别为小于0.01%、97.88%和0.42%。关键词:辛烯醛加氢;铜基催化剂;2-乙基己醇;SiO2;副产物选择性233|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:辛烯醛气相法加氢是工业领域生产2-乙基己醇(下称“辛醇”)的主要方法,该过程的副产物种类和选择性对辛醇品质和产量有直接影响。为获得具有较高催化活性的催化剂并控制副产物选择性,制备了铜(Cu)基催化剂,并采用SiO2作为助剂对催化剂进行了改性。评价了所得催化剂(N-1、N-2和N-3)的辛烯醛气相加氢催化性能,并结合XRD、N2吸/脱附、XPS、TEM、NH3-TPD和Py-IR等多种表征方式对催化剂进行了表征。结果表明,催化剂的催化活性与催化剂中CuO分散度和Lewis酸量相关。其中在入口温度为150 ℃、反应压力为0.4 MPa和辛烯醛进料液空速为0.3 h-1的条件下,SiO2含量(质量分数,下同)为0的N-1的辛烯醛转化率为99.76%,辛醇选择性为99.50%,加氢产物中部分加氢副产物2-乙基己醛和2-乙基己烯醇含量分别为0.22%和0.04%,重组分含量为1.06%;SiO2能够修饰催化剂表面性质,定向降低重组分产物选择性,SiO2含量为2%的N-2的辛烯醛转化率为99.49%,辛醇选择性为99.40%,2-乙基己醛、2-乙基己烯醇和重组分含量分别为0.28%、0.06%和0.72%。在总计10个月的工业应用验证中,N-2表现出较好的催化性能,其2-乙基己醛、辛醇和重组分含量的均值分别为小于0.01%、97.88%和0.42%。关键词:辛烯醛加氢;铜基催化剂;2-乙基己醇;SiO2;副产物选择性233|0|0更新时间:2025-07-30 -

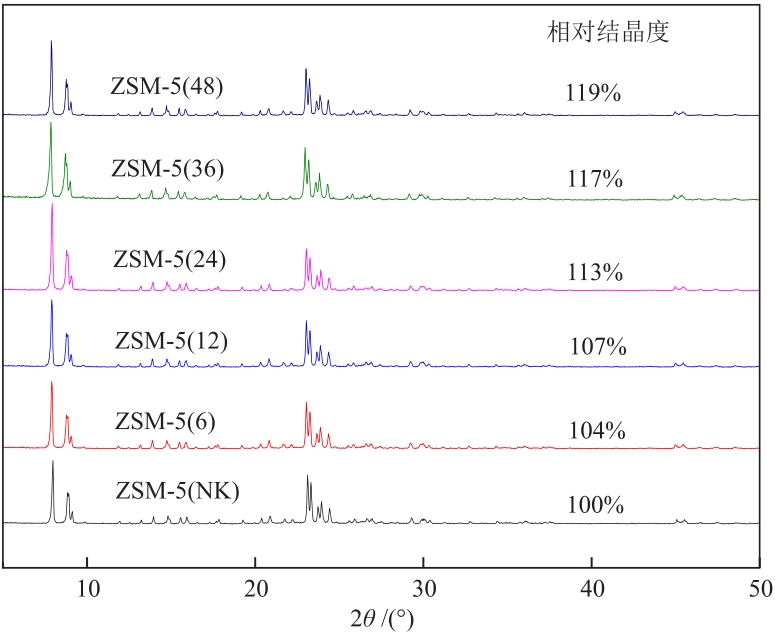

摘要:为提高常规分子筛催化剂的抗积炭性能,采用四丙基氢氧化铵(TPAOH)对ZSM-5进行二次晶化处理,进而制得了一系列Zn质量分数为2%的Zn/ZSM-5催化剂(Zn/ZSM-5(t),t为二次晶化时间)。采用XRD、TEM和N2吸/脱附等对Zn/ZSM-5(t)进行了表征,并研究了其丙烷芳构化反应催化性能。结果表明,在脱硅重结晶过程中,ZSM-5内部的Si物种能够被OH-脱除,然后在四丙基铵阳离子(TPA+)作用下在ZSM-5表面重结晶,从而使催化剂形成中空结构。随着二次晶化时间延长,Zn/ZSM-5(t)的相对结晶度、介孔体积和壳层厚度逐渐增大,酸强度和酸量逐渐减小。在丙烷流量为5 mL/min、温度为600 ℃下反应4 h时,Zn/ZSM-5(36)表现出最优的催化性能,其丙烷转化率和芳烃(如苯、甲苯)选择性分别为80.0%和70.6%。此外,Zn/ZSM-5(36)表现出较好的抗积炭性能,反应4 h后其积炭量为1.8%。关键词:中空结构;二次晶化;丙烷芳构化;Zn/ZSM-5催化剂181|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:为提高常规分子筛催化剂的抗积炭性能,采用四丙基氢氧化铵(TPAOH)对ZSM-5进行二次晶化处理,进而制得了一系列Zn质量分数为2%的Zn/ZSM-5催化剂(Zn/ZSM-5(t),t为二次晶化时间)。采用XRD、TEM和N2吸/脱附等对Zn/ZSM-5(t)进行了表征,并研究了其丙烷芳构化反应催化性能。结果表明,在脱硅重结晶过程中,ZSM-5内部的Si物种能够被OH-脱除,然后在四丙基铵阳离子(TPA+)作用下在ZSM-5表面重结晶,从而使催化剂形成中空结构。随着二次晶化时间延长,Zn/ZSM-5(t)的相对结晶度、介孔体积和壳层厚度逐渐增大,酸强度和酸量逐渐减小。在丙烷流量为5 mL/min、温度为600 ℃下反应4 h时,Zn/ZSM-5(36)表现出最优的催化性能,其丙烷转化率和芳烃(如苯、甲苯)选择性分别为80.0%和70.6%。此外,Zn/ZSM-5(36)表现出较好的抗积炭性能,反应4 h后其积炭量为1.8%。关键词:中空结构;二次晶化;丙烷芳构化;Zn/ZSM-5催化剂181|0|0更新时间:2025-07-30 -

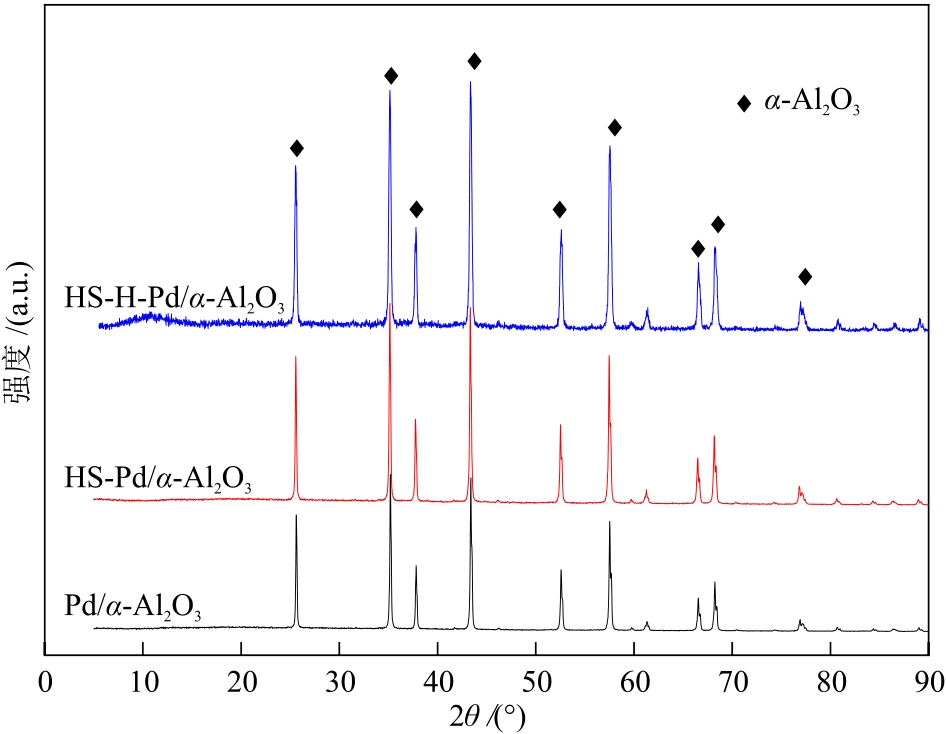

摘要:草酸二甲酯(DMO)是合成气制乙二醇的中间产品,工业上通常采用CO和亚硝酸甲酯(MN)在Pd/α-Al2O3催化剂作用下制备DMO,但是在以含CO工业尾气为原料生产DMO的过程中无法避免负荷大范围波动的问题,会出现H2S等毒物含量超标情况,因此探究H2S对催化剂的毒害影响具有重要意义。采用固定床微反装置考察了H2S对利用CO和MN合成DMO的Pd/α-Al2O3催化剂催化性能的影响。在反应温度为120 ℃、常压、n(CO)/n(MN)为2.0以及空速为3000 h-1条件下,H2S毒化处理催化剂后,其MN转化率由83%降低至64%左右。对中毒处理后的催化剂进行H2还原处理,发现催化剂活性进一步降低,MN转化率稳定在51%左右。采用XRD、FT-IR、HRTEM和XPS等对新鲜催化剂、中毒处理后催化剂及H2还原处理后催化剂进行了表征分析。结果表明,H2S优先与催化剂表面Pd活性物种反应生成PdSO4、PdOx-S和PdOx-SOx等惰性物种,Pd颗粒内部仍保持Pd0状态。H2还原处理会脱除掉部分表面硫,部分氧化态Pd物种重新被还原为Pd0,但是还原处理造成Pd0颗粒团聚长大。表面PdSO4、PdOx-S和PdOx-SOx等惰性物种占据并覆盖活性中心及Pd0团聚长大是造成催化剂催化活性下降的主要原因。关键词:草酸二甲酯;Pd/α-Al2O3催化剂;H2S预处理;再生处理11|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:草酸二甲酯(DMO)是合成气制乙二醇的中间产品,工业上通常采用CO和亚硝酸甲酯(MN)在Pd/α-Al2O3催化剂作用下制备DMO,但是在以含CO工业尾气为原料生产DMO的过程中无法避免负荷大范围波动的问题,会出现H2S等毒物含量超标情况,因此探究H2S对催化剂的毒害影响具有重要意义。采用固定床微反装置考察了H2S对利用CO和MN合成DMO的Pd/α-Al2O3催化剂催化性能的影响。在反应温度为120 ℃、常压、n(CO)/n(MN)为2.0以及空速为3000 h-1条件下,H2S毒化处理催化剂后,其MN转化率由83%降低至64%左右。对中毒处理后的催化剂进行H2还原处理,发现催化剂活性进一步降低,MN转化率稳定在51%左右。采用XRD、FT-IR、HRTEM和XPS等对新鲜催化剂、中毒处理后催化剂及H2还原处理后催化剂进行了表征分析。结果表明,H2S优先与催化剂表面Pd活性物种反应生成PdSO4、PdOx-S和PdOx-SOx等惰性物种,Pd颗粒内部仍保持Pd0状态。H2还原处理会脱除掉部分表面硫,部分氧化态Pd物种重新被还原为Pd0,但是还原处理造成Pd0颗粒团聚长大。表面PdSO4、PdOx-S和PdOx-SOx等惰性物种占据并覆盖活性中心及Pd0团聚长大是造成催化剂催化活性下降的主要原因。关键词:草酸二甲酯;Pd/α-Al2O3催化剂;H2S预处理;再生处理11|0|0更新时间:2025-07-30

低碳分子转化合成

-

摘要:随着人类活动的增加和工业化进程的加速,温室气体排放导致的包括全球变暖等气候变化问题日益严重。含氟温室气体具有极高的全球变暖潜能值(GWP),会造成严重的温室效应,已受到国际公约的严格管控。综述了多种含氟温室气体(SF6、NF3、全氟化碳(PFCs)和三氟甲烷(R23)等)的膜分离技术及分离用膜材料的研究进展,重点分析了不同膜材料的选择性、渗透性和稳定性,探讨了通过优化膜组件结构与工艺参数升高含氟温室气体回收率和纯度的可行性。开发具有高选择性和稳定性的新型膜材料、优化膜组件设计以及探究复杂气体的分离方法是高性能膜材料的发展方向。关键词:温室气体;SF6;NF3;三氟甲烷;膜分离171|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:随着人类活动的增加和工业化进程的加速,温室气体排放导致的包括全球变暖等气候变化问题日益严重。含氟温室气体具有极高的全球变暖潜能值(GWP),会造成严重的温室效应,已受到国际公约的严格管控。综述了多种含氟温室气体(SF6、NF3、全氟化碳(PFCs)和三氟甲烷(R23)等)的膜分离技术及分离用膜材料的研究进展,重点分析了不同膜材料的选择性、渗透性和稳定性,探讨了通过优化膜组件结构与工艺参数升高含氟温室气体回收率和纯度的可行性。开发具有高选择性和稳定性的新型膜材料、优化膜组件设计以及探究复杂气体的分离方法是高性能膜材料的发展方向。关键词:温室气体;SF6;NF3;三氟甲烷;膜分离171|0|0更新时间:2025-07-30 -

摘要:低浓度煤层气CH4富集过程需要高性能CH4/N2吸附剂。采用水热法成功合成了T沸石,并利用PXRD、SEM和N2吸/脱附等手段对其进行了表征。测试了T沸石的CH4、N2单组分吸附性能,计算了其理想吸附溶液理论(IAST)选择性和吸附热,并考察了T沸石的CH4/N2吸附分离性能。结果表明,在298 K、0.1 MPa条件下,T沸石(Tz-168)的CH4吸附量为21.4 cm3/g,CH4/N2选择性为5.5,优于大多数分子筛吸附剂。通过CH4/N2混合气穿透实验进一步验证了T沸石具有良好的CH4/N2吸附分离性能,V(CH4):V(N2)为50:50和20:80时,实际分离时间分别为5 min和7 min,这在低浓度煤层气CH4富集中具有较大的应用潜力。关键词:煤层气;T沸石;CH4/N2;吸附分离36|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:低浓度煤层气CH4富集过程需要高性能CH4/N2吸附剂。采用水热法成功合成了T沸石,并利用PXRD、SEM和N2吸/脱附等手段对其进行了表征。测试了T沸石的CH4、N2单组分吸附性能,计算了其理想吸附溶液理论(IAST)选择性和吸附热,并考察了T沸石的CH4/N2吸附分离性能。结果表明,在298 K、0.1 MPa条件下,T沸石(Tz-168)的CH4吸附量为21.4 cm3/g,CH4/N2选择性为5.5,优于大多数分子筛吸附剂。通过CH4/N2混合气穿透实验进一步验证了T沸石具有良好的CH4/N2吸附分离性能,V(CH4):V(N2)为50:50和20:80时,实际分离时间分别为5 min和7 min,这在低浓度煤层气CH4富集中具有较大的应用潜力。关键词:煤层气;T沸石;CH4/N2;吸附分离36|0|0更新时间:2025-07-30 -

摘要:采用变压吸附分离锂精矿焙烧(天然气)窑炉尾气中CO2,以作为锂辉石生产碳酸锂的碳化原料受到广泛关注。针对该窑炉尾气CO2含量较低和温度较高的特点,设计了两阶真空变压吸附(VPSA)分离CO2工艺,采用Aspen Adsorption软件模拟了该工艺过程。结果表明,以13X分子筛为吸附剂,在进料(窑炉尾气)温度373.15 K、再生压力5 kPa和CO2体积分数9%的条件下,由第一阶VPSA将CO2富集到体积分数为65.88%,再进入第二阶VPSA提纯CO2至体积分数为95.31%,CO2总回收率为92.20%;将第二阶VPSA吸附阶段的出塔气回流并入第一阶VPSA进料,CO2总回收率提高至95.20%。两阶VPSA从窑炉尾气中分离CO2纯度(> 95%)满足锂精矿生产电池级碳酸锂的碳化工艺要求。本研究可为天然气窑炉尾气CO2分离及资源化利用提供理论基础。关键词:锂精矿焙烧窑炉尾气;CO2;VPSA;工艺模拟;13X分子筛43|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:采用变压吸附分离锂精矿焙烧(天然气)窑炉尾气中CO2,以作为锂辉石生产碳酸锂的碳化原料受到广泛关注。针对该窑炉尾气CO2含量较低和温度较高的特点,设计了两阶真空变压吸附(VPSA)分离CO2工艺,采用Aspen Adsorption软件模拟了该工艺过程。结果表明,以13X分子筛为吸附剂,在进料(窑炉尾气)温度373.15 K、再生压力5 kPa和CO2体积分数9%的条件下,由第一阶VPSA将CO2富集到体积分数为65.88%,再进入第二阶VPSA提纯CO2至体积分数为95.31%,CO2总回收率为92.20%;将第二阶VPSA吸附阶段的出塔气回流并入第一阶VPSA进料,CO2总回收率提高至95.20%。两阶VPSA从窑炉尾气中分离CO2纯度(> 95%)满足锂精矿生产电池级碳酸锂的碳化工艺要求。本研究可为天然气窑炉尾气CO2分离及资源化利用提供理论基础。关键词:锂精矿焙烧窑炉尾气;CO2;VPSA;工艺模拟;13X分子筛43|0|0更新时间:2025-07-30 -

摘要:我国目前存在常规天然气产能不足的问题,需要开发煤层气等非常规天然气作为补充。在煤矿开采过程中,会混入大量空气形成低浓度煤层气(CH4体积分数低于30%),造成资源浪费等一系列问题,因此,提高低浓度煤层气回收利用率成为亟需解决的问题。采用巨正则蒙特卡洛和密度泛函理论相结合的计算方法,以低浓度煤层气中CH4/N2的吸附分离为目标,选取Cu基金属-有机骨架材料(MOFs)(Cu-BTC、MOF-143、ATC-Cu和MOF-399)和不同金属(Zn、Co和Mo)改性的ATC-M为吸附材料,研究了不同孔径和金属中心对MOFs的CH4/N2吸附分离性能的影响。结果表明,MOFs孔径对其吸附量和CH4/N2吸附选择性具有重要影响,MOFs孔径越接近气体分子动力学直径,CH4/N2吸附选择性越高。在7种MOFs中,ATC-Zn的孔径(0.4995 nm)更接近CH4和N2的分子动力学直径(CH4:0.380 nm,N2:0.364 nm),其CH4/N2分离性能达到了最优。金属中心改性对ATC-M孔径没有明显影响,改性金属中心的电荷是影响CH4/N2吸附分离性能的主要因素。当金属离子的bader电荷越大,MOFs的CH4/N2吸附分离性能越高,在7种MOFs中,ATC-Zn的CH4/N2吸附分离性能最高。298 K、100 kPa下,当低浓度煤层气n(CH4):n(N2) = 1:9时,ATC-Zn的CH4/N2吸附选择性高达6.46,为低浓度煤层气中CH4的回收利用提供了新的研究思路。关键词:铜基MOFs材料;CH4/N2;吸附分离;低浓度煤层气;孔径;电荷93|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:我国目前存在常规天然气产能不足的问题,需要开发煤层气等非常规天然气作为补充。在煤矿开采过程中,会混入大量空气形成低浓度煤层气(CH4体积分数低于30%),造成资源浪费等一系列问题,因此,提高低浓度煤层气回收利用率成为亟需解决的问题。采用巨正则蒙特卡洛和密度泛函理论相结合的计算方法,以低浓度煤层气中CH4/N2的吸附分离为目标,选取Cu基金属-有机骨架材料(MOFs)(Cu-BTC、MOF-143、ATC-Cu和MOF-399)和不同金属(Zn、Co和Mo)改性的ATC-M为吸附材料,研究了不同孔径和金属中心对MOFs的CH4/N2吸附分离性能的影响。结果表明,MOFs孔径对其吸附量和CH4/N2吸附选择性具有重要影响,MOFs孔径越接近气体分子动力学直径,CH4/N2吸附选择性越高。在7种MOFs中,ATC-Zn的孔径(0.4995 nm)更接近CH4和N2的分子动力学直径(CH4:0.380 nm,N2:0.364 nm),其CH4/N2分离性能达到了最优。金属中心改性对ATC-M孔径没有明显影响,改性金属中心的电荷是影响CH4/N2吸附分离性能的主要因素。当金属离子的bader电荷越大,MOFs的CH4/N2吸附分离性能越高,在7种MOFs中,ATC-Zn的CH4/N2吸附分离性能最高。298 K、100 kPa下,当低浓度煤层气n(CH4):n(N2) = 1:9时,ATC-Zn的CH4/N2吸附选择性高达6.46,为低浓度煤层气中CH4的回收利用提供了新的研究思路。关键词:铜基MOFs材料;CH4/N2;吸附分离;低浓度煤层气;孔径;电荷93|0|0更新时间:2025-07-30

分离材料与净化技术

-

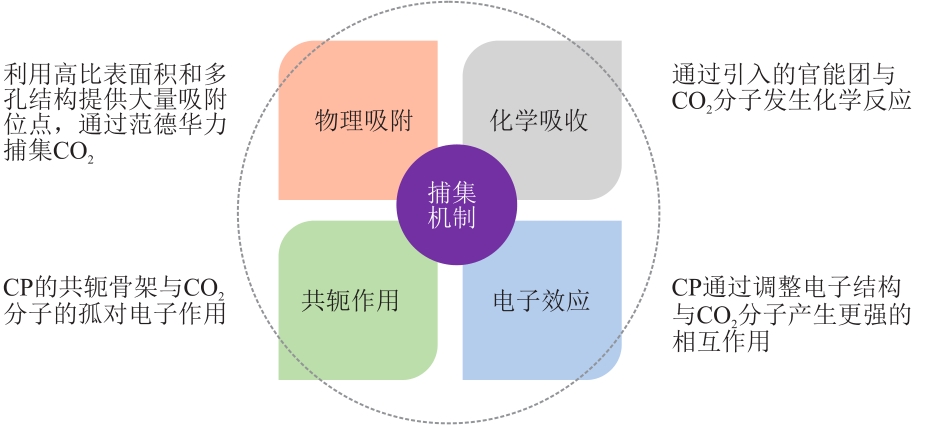

摘要:共轭聚合物(CP)凭借其独特的共轭骨架、永久性纳米多孔结构、可调控的结构特性以及大比表面积等优势,被应用于CO2捕集领域。介绍了CP捕集CO2的机制,主要包括物理吸附、化学吸收、共轭作用和电子效应4种类型。分析了影响CP合成的因素,包括单体结构、官能团的引入、制备溶剂以及偶联反应方法的选择,不同的选择会直接影响CP材料的功能特性。梳理了近年来CP在CO2捕集领域的研究进展,针对CP应用过程中存在的再生性能差、能耗高和选择性不足等问题,可通过改良传统的Stille和Sonogashira等偶联方法以及引入特定基团,来调控CP的微孔结构,从而提高其CO2捕集性能。关键词:捕集机制;共轭聚合物;CO2捕集92|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:共轭聚合物(CP)凭借其独特的共轭骨架、永久性纳米多孔结构、可调控的结构特性以及大比表面积等优势,被应用于CO2捕集领域。介绍了CP捕集CO2的机制,主要包括物理吸附、化学吸收、共轭作用和电子效应4种类型。分析了影响CP合成的因素,包括单体结构、官能团的引入、制备溶剂以及偶联反应方法的选择,不同的选择会直接影响CP材料的功能特性。梳理了近年来CP在CO2捕集领域的研究进展,针对CP应用过程中存在的再生性能差、能耗高和选择性不足等问题,可通过改良传统的Stille和Sonogashira等偶联方法以及引入特定基团,来调控CP的微孔结构,从而提高其CO2捕集性能。关键词:捕集机制;共轭聚合物;CO2捕集92|0|0更新时间:2025-07-30 -

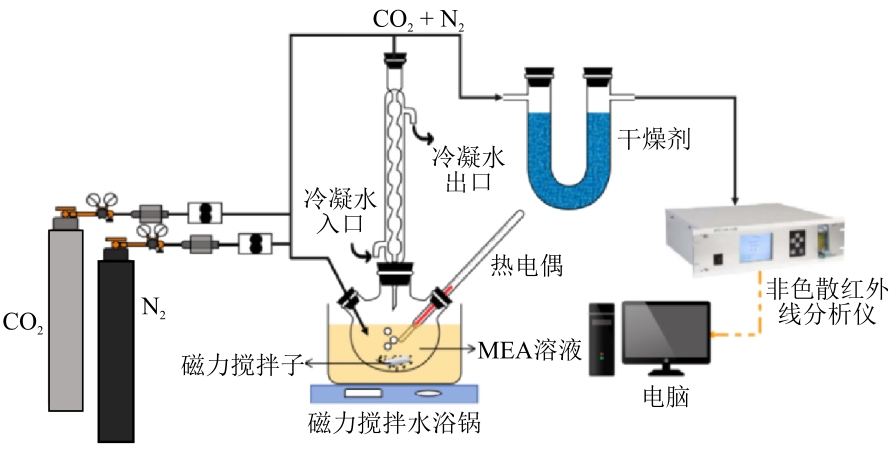

摘要:有机胺溶液吸收法是一种前景广阔的CO2捕集技术,但高再生能耗导致该方法的成本较高。开发高催化活性和稳定性的固体酸催化剂是降低有机胺溶液再生能耗的重要途径。以γ-Al2O3为载体,采用浸渍法制备了一系列双金属负载氧化铝固体酸催化剂ZrM/γ-Al2O3(M = Ni、Fe、Ce或Cu,Zr和M质量分数均为10%),并对其在富CO2单乙醇胺溶液(MEA富液)中的催化解吸性能和作用机理等进行了研究。结果表明,在解吸温度为91 ℃、搅拌速率为500 r/min和MEA富液CO2负载量为0.5 mol/mol的条件下,ZrNi/γ-Al2O3具有最优的催化解吸性能,其CO2解吸速率峰值、CO2解吸量和相对能耗(与未加入催化剂的空白组相比)分别为1.92 mmol/min、46.53 mmol和55.04%。在吸收温度为40 °C、解吸温度为92 °C下经历8次吸收-解吸循环后,ZrNi/γ-Al2O3仍具有较好的催化解吸性能,其作用下MEA富液的再生能耗较空白组仍降低了23%左右,因此ZrNi/γ-Al2O3循环稳定性良好。N2吸/脱附、NH3-TPD和Py-IR等表征结果显示,ZrM/γ-Al2O3具有适宜的织构性质和酸性,其丰富的B酸和L酸位点在MEA富液的催化解吸过程中发挥了关键作用。关键词:CO2捕集;催化解吸;双金属负载氧化铝;固体酸催化剂;解吸机理274|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:有机胺溶液吸收法是一种前景广阔的CO2捕集技术,但高再生能耗导致该方法的成本较高。开发高催化活性和稳定性的固体酸催化剂是降低有机胺溶液再生能耗的重要途径。以γ-Al2O3为载体,采用浸渍法制备了一系列双金属负载氧化铝固体酸催化剂ZrM/γ-Al2O3(M = Ni、Fe、Ce或Cu,Zr和M质量分数均为10%),并对其在富CO2单乙醇胺溶液(MEA富液)中的催化解吸性能和作用机理等进行了研究。结果表明,在解吸温度为91 ℃、搅拌速率为500 r/min和MEA富液CO2负载量为0.5 mol/mol的条件下,ZrNi/γ-Al2O3具有最优的催化解吸性能,其CO2解吸速率峰值、CO2解吸量和相对能耗(与未加入催化剂的空白组相比)分别为1.92 mmol/min、46.53 mmol和55.04%。在吸收温度为40 °C、解吸温度为92 °C下经历8次吸收-解吸循环后,ZrNi/γ-Al2O3仍具有较好的催化解吸性能,其作用下MEA富液的再生能耗较空白组仍降低了23%左右,因此ZrNi/γ-Al2O3循环稳定性良好。N2吸/脱附、NH3-TPD和Py-IR等表征结果显示,ZrM/γ-Al2O3具有适宜的织构性质和酸性,其丰富的B酸和L酸位点在MEA富液的催化解吸过程中发挥了关键作用。关键词:CO2捕集;催化解吸;双金属负载氧化铝;固体酸催化剂;解吸机理274|0|0更新时间:2025-07-30 -

摘要:为实现“碳中和”目标,CO2直接空气捕集(DAC)技术受到越来越多的关注。设计并构建了吸附式直接空气捕集系统,选用伯胺嫁接类离子交换树脂CO2吸附剂,在采用相同吸附床工况下,针对变温真空吸附(TVSA)和蒸汽辅助吸附(S-TVSA)两种典型的热力循环开展了对比实验研究。结果表明,当环境温度为20~32 ℃时,两种循环模式均可实现大于50%的CO2捕集率,并获得纯度(物质的量分数)高于90%的CO2产品气。在100~120 ℃、水蒸气以1 m3/h持续通入的脱附条件下,S-TVSA循环的CO2生产率可达0.33 kg/(kg·d),远高于TVSA循环(再生温度70 ℃,真空压力为3 kPa)的生产率(0.15 kg/(kg·d))。S-TVSA循环的再生能耗远低于TVSA循环,每产出1 t CO2,S-TVSA循环的再生能耗为3.56 GJ,仅为TVSA循环的1/6。研究结果表明,采用所选固态胺吸附剂时,在相近环境条件和相同循环周期内,S-TVSA循环的传热传质效率更高,脱附过程相对彻底,吸附剂的吸附潜能充分发挥,相比TVSA循环更具优势。关键词:CO2直接空气捕集;吸附;脱附;循环;能耗192|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:为实现“碳中和”目标,CO2直接空气捕集(DAC)技术受到越来越多的关注。设计并构建了吸附式直接空气捕集系统,选用伯胺嫁接类离子交换树脂CO2吸附剂,在采用相同吸附床工况下,针对变温真空吸附(TVSA)和蒸汽辅助吸附(S-TVSA)两种典型的热力循环开展了对比实验研究。结果表明,当环境温度为20~32 ℃时,两种循环模式均可实现大于50%的CO2捕集率,并获得纯度(物质的量分数)高于90%的CO2产品气。在100~120 ℃、水蒸气以1 m3/h持续通入的脱附条件下,S-TVSA循环的CO2生产率可达0.33 kg/(kg·d),远高于TVSA循环(再生温度70 ℃,真空压力为3 kPa)的生产率(0.15 kg/(kg·d))。S-TVSA循环的再生能耗远低于TVSA循环,每产出1 t CO2,S-TVSA循环的再生能耗为3.56 GJ,仅为TVSA循环的1/6。研究结果表明,采用所选固态胺吸附剂时,在相近环境条件和相同循环周期内,S-TVSA循环的传热传质效率更高,脱附过程相对彻底,吸附剂的吸附潜能充分发挥,相比TVSA循环更具优势。关键词:CO2直接空气捕集;吸附;脱附;循环;能耗192|0|0更新时间:2025-07-30

二氧化碳捕集与利用

-

摘要:氢能作为清洁二次能源,可为解决我国能源问题提供参考。光解水产氢技术因其可以直接利用太阳光把水分解成H2和O2而备受关注,寻找合适的光催化剂是光解水产氢技术的关键。CdS具有良好的光催化活性,但仍存在能带结构有待进一步优化、光腐蚀及光生载流子复合率高等问题。对CdS光催化剂用于光解水产氢的机理进行了总结,针对CdS光催化剂现存的问题给出了具有参考性的解决方案。采用元素掺杂法可使催化剂获得合理的能带结构,通过设计保护层和去除O2可提高催化剂光腐蚀抗性,通过构建内建电场、设计活性位点和形貌调控技术可提高光生载流子迁移效率。关键词:CdS光催化剂;光解水产氢;能带结构;光腐蚀;光生载流子273|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:氢能作为清洁二次能源,可为解决我国能源问题提供参考。光解水产氢技术因其可以直接利用太阳光把水分解成H2和O2而备受关注,寻找合适的光催化剂是光解水产氢技术的关键。CdS具有良好的光催化活性,但仍存在能带结构有待进一步优化、光腐蚀及光生载流子复合率高等问题。对CdS光催化剂用于光解水产氢的机理进行了总结,针对CdS光催化剂现存的问题给出了具有参考性的解决方案。采用元素掺杂法可使催化剂获得合理的能带结构,通过设计保护层和去除O2可提高催化剂光腐蚀抗性,通过构建内建电场、设计活性位点和形貌调控技术可提高光生载流子迁移效率。关键词:CdS光催化剂;光解水产氢;能带结构;光腐蚀;光生载流子273|0|0更新时间:2025-07-30 -

摘要:随着能源问题不断恶化,氢气因具有绿色环保、资源丰富和单位质量能量密度大等优势,成为最佳新能源之一。氢气储运是氢能推广的关键,其中固态储氢材料具有储氢量大、储氢密度大和安全性能好的优点,使其成为最有前景的储氢材料。综述了各类固态储氢材料(碳基储氢材料、有机多孔储氢材料、金属基储氢材料和配位氢化物储氢材料)的储氢性能以及目前国内外固态储氢材料的研究现状,展望了各类固态储氢材料的未来发展方向,以进一步提高固态储氢材料的储氢性能。固态储氢材料未来的研究方向可集中在合成多元多功能储氢材料、采用先进表征手段深入分析材料特性与储氢机理,以及完善行业标准和安全评价体系以推动产业发展。关键词:氢能;固态储氢材料;储氢性能1085|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:随着能源问题不断恶化,氢气因具有绿色环保、资源丰富和单位质量能量密度大等优势,成为最佳新能源之一。氢气储运是氢能推广的关键,其中固态储氢材料具有储氢量大、储氢密度大和安全性能好的优点,使其成为最有前景的储氢材料。综述了各类固态储氢材料(碳基储氢材料、有机多孔储氢材料、金属基储氢材料和配位氢化物储氢材料)的储氢性能以及目前国内外固态储氢材料的研究现状,展望了各类固态储氢材料的未来发展方向,以进一步提高固态储氢材料的储氢性能。固态储氢材料未来的研究方向可集中在合成多元多功能储氢材料、采用先进表征手段深入分析材料特性与储氢机理,以及完善行业标准和安全评价体系以推动产业发展。关键词:氢能;固态储氢材料;储氢性能1085|0|0更新时间:2025-07-30 -

摘要:利用现役的天然气管道掺氢混输,是实现氢气大规模、长距离和低成本储运的有效方法。开发高效便捷的掺氢设备,增大天然气和氢气的掺混均匀度,有利于提高氢气输送效率、保障管道长距离输送及下游用气安全。利用文丘里管作为掺氢设备,用甲烷替代天然气,将甲烷和氢气进行掺混,采用数值模拟的方法,研究了不同的掺混结构和工况对甲烷和氢气掺混流动过程及掺混均匀度的影响。结果表明,在T型管道后添加文丘里管可以增大掺混均匀度。在模拟工况下,当管喉比(文丘里管喉管段与直管段直径比)为1/3时,掺混效果最好;当掺氢比(氢气与甲烷的质量分数比)为15%时,掺混效果最好,掺混均匀度随着掺氢比的增大而增大。与静态掺混器相比,即使甲烷流速较小,添加了文丘里管的管道内仍可保持较大的掺混均匀度。运行压力越小,掺混均匀度波动越小,掺混过程更稳定。关键词:天然气掺氢;文丘里管;掺混均匀度;掺氢比;流体流动规律228|0|0更新时间:2025-07-30

摘要:利用现役的天然气管道掺氢混输,是实现氢气大规模、长距离和低成本储运的有效方法。开发高效便捷的掺氢设备,增大天然气和氢气的掺混均匀度,有利于提高氢气输送效率、保障管道长距离输送及下游用气安全。利用文丘里管作为掺氢设备,用甲烷替代天然气,将甲烷和氢气进行掺混,采用数值模拟的方法,研究了不同的掺混结构和工况对甲烷和氢气掺混流动过程及掺混均匀度的影响。结果表明,在T型管道后添加文丘里管可以增大掺混均匀度。在模拟工况下,当管喉比(文丘里管喉管段与直管段直径比)为1/3时,掺混效果最好;当掺氢比(氢气与甲烷的质量分数比)为15%时,掺混效果最好,掺混均匀度随着掺氢比的增大而增大。与静态掺混器相比,即使甲烷流速较小,添加了文丘里管的管道内仍可保持较大的掺混均匀度。运行压力越小,掺混均匀度波动越小,掺混过程更稳定。关键词:天然气掺氢;文丘里管;掺混均匀度;掺氢比;流体流动规律228|0|0更新时间:2025-07-30

制氢与氢能开发利用

0