最新刊期

2025 年 第 50 卷 第 10 期

-

摘要:碳纳米管是一种由层状石墨卷曲形成的独特管状纳米材料,具备机械强度高、导电性优异、生物相容性良好、化学性能稳定和比表面积较大等优点,被广泛应用于众多领域。化学气相沉积(CVD)法是合成碳纳米管的关键技术之一,凭借其可控性好和产率高的优点,成为大规模合成高性能碳纳米管的主流技术。Ni基催化剂因具有高催化活性和产物选择性,被广泛用于催化甲烷裂解。对Ni基催化剂催化甲烷裂解下的多壁碳纳米管(MWCNTs)生长机理以及不同类型Ni基催化剂对MWCNTs结构的调控进行了总结,并进一步对Ni基催化剂催化甲烷裂解可控生长MWCNTs进行了展望,以期为甲烷裂解制备MWCNTs的相关研究提供指引。关键词:化学气相沉积法;Ni基催化剂;甲烷裂解;多壁碳纳米管146|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:碳纳米管是一种由层状石墨卷曲形成的独特管状纳米材料,具备机械强度高、导电性优异、生物相容性良好、化学性能稳定和比表面积较大等优点,被广泛应用于众多领域。化学气相沉积(CVD)法是合成碳纳米管的关键技术之一,凭借其可控性好和产率高的优点,成为大规模合成高性能碳纳米管的主流技术。Ni基催化剂因具有高催化活性和产物选择性,被广泛用于催化甲烷裂解。对Ni基催化剂催化甲烷裂解下的多壁碳纳米管(MWCNTs)生长机理以及不同类型Ni基催化剂对MWCNTs结构的调控进行了总结,并进一步对Ni基催化剂催化甲烷裂解可控生长MWCNTs进行了展望,以期为甲烷裂解制备MWCNTs的相关研究提供指引。关键词:化学气相沉积法;Ni基催化剂;甲烷裂解;多壁碳纳米管146|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是导致全球变暖的主要温室气体。CO2与CH4干重整(DRM)制合成气是解决温室气体问题的可行方案之一,但该反应催化剂易因积炭和金属烧结而失活。分别以活性炭(AC)、HZMS-5和炼铝灰渣(SA)为载体,采用超声浸渍法制备了镍质量分数为6%的催化剂6NiO/AC、6NiO/HZSM-5和6NiO/SA。采用固定床反应装置研究了该系列催化剂对DRM反应的催化性能,并通过XRD、N2吸/脱附、TG和SEM对催化剂进行了表征。结果表明,3种催化剂中,6NiO/SA的催化活性最低,6NiO/AC具有最大的比表面积和较小的金属晶粒,表现出比6NiO/HZSM-5和6NiO/SA更佳的催化活性,在n(CO2)/n(CH4)为1、温度为900 ℃时反应60 min,6NiO/AC的CH4转化率和CO2转化率分别为91.4%和93.4%。在n(CO2)/n(CH4)为1、温度为800 ℃和反应时间为240 min条件下考察了6NiO/AC的稳定性,发现其CH4转化率始终保持在70%左右。反应后6NiO/AC的积炭种类主要为丝状积炭,保证了催化剂的活性位点。另外,在反应体系中引入过量的CO2可使反应正向进行,促进了积炭气化反应并抑制了积炭形成。关键词:二氧化碳-甲烷重整;镍基催化剂;活性炭;载体161|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)是导致全球变暖的主要温室气体。CO2与CH4干重整(DRM)制合成气是解决温室气体问题的可行方案之一,但该反应催化剂易因积炭和金属烧结而失活。分别以活性炭(AC)、HZMS-5和炼铝灰渣(SA)为载体,采用超声浸渍法制备了镍质量分数为6%的催化剂6NiO/AC、6NiO/HZSM-5和6NiO/SA。采用固定床反应装置研究了该系列催化剂对DRM反应的催化性能,并通过XRD、N2吸/脱附、TG和SEM对催化剂进行了表征。结果表明,3种催化剂中,6NiO/SA的催化活性最低,6NiO/AC具有最大的比表面积和较小的金属晶粒,表现出比6NiO/HZSM-5和6NiO/SA更佳的催化活性,在n(CO2)/n(CH4)为1、温度为900 ℃时反应60 min,6NiO/AC的CH4转化率和CO2转化率分别为91.4%和93.4%。在n(CO2)/n(CH4)为1、温度为800 ℃和反应时间为240 min条件下考察了6NiO/AC的稳定性,发现其CH4转化率始终保持在70%左右。反应后6NiO/AC的积炭种类主要为丝状积炭,保证了催化剂的活性位点。另外,在反应体系中引入过量的CO2可使反应正向进行,促进了积炭气化反应并抑制了积炭形成。关键词:二氧化碳-甲烷重整;镍基催化剂;活性炭;载体161|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:甲烷干重整(DRM)反应能够将CO2和CH4两种主要温室气体高效转化为H2和CO,从而实现资源化利用,具有重要的研究意义。Ni基催化剂因具有成本较低和活性较高的特点备受关注,但易因积炭导致失活,这一问题亟待解决。采用硅溶胶辅助溶液燃烧法制备了具有三维介孔结构的Ni-ZrO2催化剂,并将其应用于低温DRM反应。通过N2吸/脱附、XRD、H2-TPR、TEM和TG-DTA等多种表征手段,系统研究了催化剂结构以及Ni含量(质量分数,下同)和反应温度对催化剂催化性能的影响,并与普通浸渍法及传统溶液燃烧法制备的催化剂进行了对比。结果表明,硅溶胶辅助溶液燃烧法制备的催化剂具有较大的比表面积和稳定的三维介孔结构,并展现出更强的金属-载体相互作用。在催化性能方面,Ni含量对催化剂抗积炭性能和催化活性均具有显著影响。随着Ni含量的增大,催化剂的积炭倾向显著增强。在温度为600 °C、空速为135000 mL/(g·h)下进行20 h低温DRM反应后,具有三维介孔结构的1%Ni-ZrO2-CSC催化剂的CH4和CO2转化率分别维持在31%和38%,n(H2)/n(CO)稳定在0.45,且未观察到积炭生成,表明其具有优异的抗积炭性能。关键词:甲烷干重整;Ni-ZrO2;催化剂;硅溶胶辅助溶液燃烧法;三维介孔141|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:甲烷干重整(DRM)反应能够将CO2和CH4两种主要温室气体高效转化为H2和CO,从而实现资源化利用,具有重要的研究意义。Ni基催化剂因具有成本较低和活性较高的特点备受关注,但易因积炭导致失活,这一问题亟待解决。采用硅溶胶辅助溶液燃烧法制备了具有三维介孔结构的Ni-ZrO2催化剂,并将其应用于低温DRM反应。通过N2吸/脱附、XRD、H2-TPR、TEM和TG-DTA等多种表征手段,系统研究了催化剂结构以及Ni含量(质量分数,下同)和反应温度对催化剂催化性能的影响,并与普通浸渍法及传统溶液燃烧法制备的催化剂进行了对比。结果表明,硅溶胶辅助溶液燃烧法制备的催化剂具有较大的比表面积和稳定的三维介孔结构,并展现出更强的金属-载体相互作用。在催化性能方面,Ni含量对催化剂抗积炭性能和催化活性均具有显著影响。随着Ni含量的增大,催化剂的积炭倾向显著增强。在温度为600 °C、空速为135000 mL/(g·h)下进行20 h低温DRM反应后,具有三维介孔结构的1%Ni-ZrO2-CSC催化剂的CH4和CO2转化率分别维持在31%和38%,n(H2)/n(CO)稳定在0.45,且未观察到积炭生成,表明其具有优异的抗积炭性能。关键词:甲烷干重整;Ni-ZrO2;催化剂;硅溶胶辅助溶液燃烧法;三维介孔141|0|0更新时间:2025-10-22

C1化学与催化转化

-

摘要:苯乙醇作为重要的化工原料,可由苯乙酮催化加氢反应制备。然而,目前使用的苯乙酮加氢制苯乙醇催化剂存在产物选择性较低、稳定性较差和成本较高等问题。分别采用熔融法和共沉淀法制备了Cu-Mn催化剂(Cu-MnOx-MT和Cu-MnOx-CP),通过XRD和H2-TPR等表征了催化剂的结构,研究了催化剂的催化性能,并优化了反应条件。结果表明,与Cu-MnOx-CP相比,Cu-MnOx-MT具有更丰富的氧空位活性位点,这有利于增强表面氧的迁移,提高苯乙酮在催化剂表面的吸附能,降低反应能垒,促进苯乙酮活化,从而提高苯乙酮转化率。在反应温度为100 ℃、反应压力为2.5 MPa、苯乙酮液时空速为1.8 h-1和 V(H2):V(苯乙酮)为15:1的最优条件下反应8 h,Cu-MnOx-MT表现出更好的催化性能,其苯乙酮转化率为99.75%,苯乙醇选择性为99.83%。此外,Cu-MnOx-MT在最优反应条件下连续反应40 h,其苯乙酮转化率维持在99%以上。关键词:苯乙酮;苯乙醇;Cu-Mn催化剂;熔融法161|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:苯乙醇作为重要的化工原料,可由苯乙酮催化加氢反应制备。然而,目前使用的苯乙酮加氢制苯乙醇催化剂存在产物选择性较低、稳定性较差和成本较高等问题。分别采用熔融法和共沉淀法制备了Cu-Mn催化剂(Cu-MnOx-MT和Cu-MnOx-CP),通过XRD和H2-TPR等表征了催化剂的结构,研究了催化剂的催化性能,并优化了反应条件。结果表明,与Cu-MnOx-CP相比,Cu-MnOx-MT具有更丰富的氧空位活性位点,这有利于增强表面氧的迁移,提高苯乙酮在催化剂表面的吸附能,降低反应能垒,促进苯乙酮活化,从而提高苯乙酮转化率。在反应温度为100 ℃、反应压力为2.5 MPa、苯乙酮液时空速为1.8 h-1和 V(H2):V(苯乙酮)为15:1的最优条件下反应8 h,Cu-MnOx-MT表现出更好的催化性能,其苯乙酮转化率为99.75%,苯乙醇选择性为99.83%。此外,Cu-MnOx-MT在最优反应条件下连续反应40 h,其苯乙酮转化率维持在99%以上。关键词:苯乙酮;苯乙醇;Cu-Mn催化剂;熔融法161|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:二氧化碳(CO2)与甲醇(CH3OH)直接合成碳酸二甲酯(DMC),是目前最具环保优势的DMC合成方法之一。Ce基催化剂常用于CO2与CH3OH直接合成DMC反应,但CeO2存在热稳定性不足和活性位点有限等问题。以六水硝酸钕(NdN3O9·6H2O)作为助剂,采用共沉淀法制备了一系列Nd掺杂Ce基催化剂。催化剂结构经ICP-OES、XRD、HR-TEM和XPS等表征,并研究了催化剂的催化性能。结果表明,适当的Nd掺杂量(质量分数,下同)对优化催化剂的比表面积、氧空位密度和酸碱性位点数量有积极作用。其中,Nd掺杂量为5%的催化剂(5% Nd2O3-CeO2)具有最大的氧空位密度、较多的中酸性位点和最多的弱碱性位点。在CH3OH用量为23.74 g、2-氰基吡啶用量为36.44 g、5% Nd2O3-CeO2用量为200 mg、温度为140 ℃和压力为1.2 MPa的条件下反应2 h,5% Nd2O3-CeO2的CH3OH转化率为27.35%,DMC选择性为77.72%,DMC产量为392.90 mmol/g。在温度为140 ℃、压力为1.2 MPa、CH3OH用量为23.74 g、5% Nd2O3-CeO2用量为200 mg和反应时间为2 h的条件下,5% Nd2O3-CeO2经过4次循环反应后,其催化性能仍优于CeO2。关键词:碳酸二甲酯;直接合成;Nd掺杂;Ce基催化剂;二氧化碳;甲醇91|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:二氧化碳(CO2)与甲醇(CH3OH)直接合成碳酸二甲酯(DMC),是目前最具环保优势的DMC合成方法之一。Ce基催化剂常用于CO2与CH3OH直接合成DMC反应,但CeO2存在热稳定性不足和活性位点有限等问题。以六水硝酸钕(NdN3O9·6H2O)作为助剂,采用共沉淀法制备了一系列Nd掺杂Ce基催化剂。催化剂结构经ICP-OES、XRD、HR-TEM和XPS等表征,并研究了催化剂的催化性能。结果表明,适当的Nd掺杂量(质量分数,下同)对优化催化剂的比表面积、氧空位密度和酸碱性位点数量有积极作用。其中,Nd掺杂量为5%的催化剂(5% Nd2O3-CeO2)具有最大的氧空位密度、较多的中酸性位点和最多的弱碱性位点。在CH3OH用量为23.74 g、2-氰基吡啶用量为36.44 g、5% Nd2O3-CeO2用量为200 mg、温度为140 ℃和压力为1.2 MPa的条件下反应2 h,5% Nd2O3-CeO2的CH3OH转化率为27.35%,DMC选择性为77.72%,DMC产量为392.90 mmol/g。在温度为140 ℃、压力为1.2 MPa、CH3OH用量为23.74 g、5% Nd2O3-CeO2用量为200 mg和反应时间为2 h的条件下,5% Nd2O3-CeO2经过4次循环反应后,其催化性能仍优于CeO2。关键词:碳酸二甲酯;直接合成;Nd掺杂;Ce基催化剂;二氧化碳;甲醇91|0|0更新时间:2025-10-22

低碳分子转化合成

-

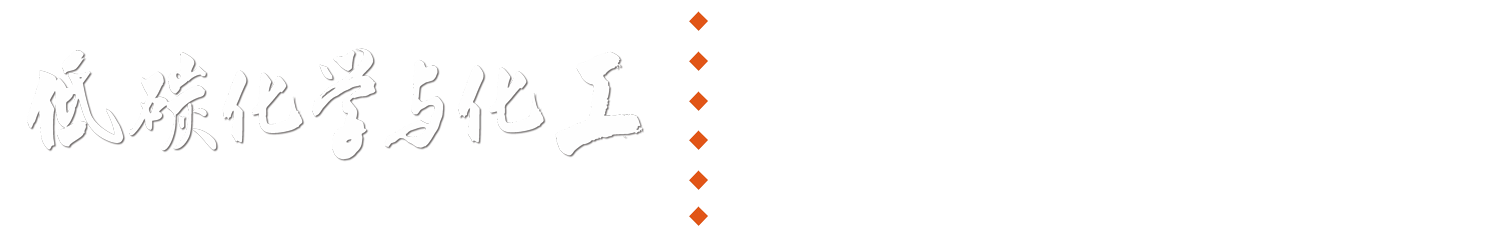

摘要:废塑料资源化利用是解决塑料垃圾造成的环境污染问题、实现石化资源的可持续利用以及推进“双碳”政策发展的有效途径。基于最主流、最典型的催化热解废塑料实现资源化利用技术展开了综述,总结了其技术路线和反应规律。通过催化热解反应器(固体床反应器、流化床反应器、锥形喷流床反应器和自由落体反应器)和催化剂(沸石催化剂、流化催化裂化催化剂和活性炭催化剂)两大角度深入分析了催化热解技术的优化方法和面临的挑战。加快催化热解废塑料商业化,构建完整的催化热解技术工业化路线和衡量催化热解技术减碳途径的可行性,真正实现废塑料资源化利用,助力我国完成“双碳”目标是未来主流的研究方向。关键词:催化热解;废塑料;资源化利用;反应器;催化剂309|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:废塑料资源化利用是解决塑料垃圾造成的环境污染问题、实现石化资源的可持续利用以及推进“双碳”政策发展的有效途径。基于最主流、最典型的催化热解废塑料实现资源化利用技术展开了综述,总结了其技术路线和反应规律。通过催化热解反应器(固体床反应器、流化床反应器、锥形喷流床反应器和自由落体反应器)和催化剂(沸石催化剂、流化催化裂化催化剂和活性炭催化剂)两大角度深入分析了催化热解技术的优化方法和面临的挑战。加快催化热解废塑料商业化,构建完整的催化热解技术工业化路线和衡量催化热解技术减碳途径的可行性,真正实现废塑料资源化利用,助力我国完成“双碳”目标是未来主流的研究方向。关键词:催化热解;废塑料;资源化利用;反应器;催化剂309|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:当今全球聚焦低碳、可持续能源,生物质液化作为关键可再生能源转化路径备受关注。传统均相催化剂用于生物质液化时,因与生物油同相导致生物油分离提纯困难,且催化剂的强酸碱特性对环境造成严重污染。为解决这些问题,选择具有良好水热稳定性、高比表面积和独特孔道结构的分子筛作为催化剂。采用离子交换法对NaZSM-5分子筛进行改性制得了HZSM-5分子筛,通过EA、XRD、FTIR和SEM等表征手段,以商用HZSM-5分子筛为对照分析了分子筛改性前后的结构与形貌变化。以HZSM-5分子筛为催化剂,通过单因素实验探究了稻草秸秆液化实验中各实验条件对液化得率的影响。结果表明,在反应温度为180 ℃、液固比(液化剂与稻草秸秆的质量比)为5:1、反应时间为105 min和催化剂用量为10%(催化剂与液化剂的质量比)时,液化得率最高(67.8%)。对比生物油与原油的理化性质,发现二者油品区别较大。生物油具有黏度大、呈酸性以及羟值和残碳率高等特性,在制备化学品等领域具有很好的应用前景。关键词:HZSM-5分子筛;稻草秸秆;常压液化;催化剂;生物油98|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:当今全球聚焦低碳、可持续能源,生物质液化作为关键可再生能源转化路径备受关注。传统均相催化剂用于生物质液化时,因与生物油同相导致生物油分离提纯困难,且催化剂的强酸碱特性对环境造成严重污染。为解决这些问题,选择具有良好水热稳定性、高比表面积和独特孔道结构的分子筛作为催化剂。采用离子交换法对NaZSM-5分子筛进行改性制得了HZSM-5分子筛,通过EA、XRD、FTIR和SEM等表征手段,以商用HZSM-5分子筛为对照分析了分子筛改性前后的结构与形貌变化。以HZSM-5分子筛为催化剂,通过单因素实验探究了稻草秸秆液化实验中各实验条件对液化得率的影响。结果表明,在反应温度为180 ℃、液固比(液化剂与稻草秸秆的质量比)为5:1、反应时间为105 min和催化剂用量为10%(催化剂与液化剂的质量比)时,液化得率最高(67.8%)。对比生物油与原油的理化性质,发现二者油品区别较大。生物油具有黏度大、呈酸性以及羟值和残碳率高等特性,在制备化学品等领域具有很好的应用前景。关键词:HZSM-5分子筛;稻草秸秆;常压液化;催化剂;生物油98|0|0更新时间:2025-10-22

碳资源转化利用

-

摘要:氢能是可再生电力消纳中应用最广泛的二次能源,但存在“制储输用”难题。当前及未来中长期碳排放格局中,低浓度(体积分数< 20%)二氧化碳排放占总排放的50%以上,是碳减排的关键治理领域。聚焦上述问题,提出将工业低浓度二氧化碳与可再生电力电解水制氢技术协同整合,构建催化反应系统制备绿色甲醇。该路径不仅可利用甲醇作为绿色安全的液态储氢载体,还具有显著的碳减排效益。针对可再生电力波动性与化工生产稳定性之间存在严重时序失配的问题,创新性开发了组合态柔性制甲醇技术:采用模块化架构设计,实现不同工序差异化稳态运行;构建多时间尺度协同优化模型,集成秒级电力波动与小时级化工过程动态响应;开发多目标约束优化算法,平衡碳减排效益与经济性。以东北地区典型风电场为例,通过系统仿真与成本核算,验证了新技术在波动性电力输入条件下的可行性,并量化得到平准化甲醇生产成本为3832.26 CNY/t。本研究可为工业碳源高效转化提供一种技术可行、经济合理的解决方案。关键词:可再生电力;氢气;二氧化碳;组合态;甲醇12|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:氢能是可再生电力消纳中应用最广泛的二次能源,但存在“制储输用”难题。当前及未来中长期碳排放格局中,低浓度(体积分数< 20%)二氧化碳排放占总排放的50%以上,是碳减排的关键治理领域。聚焦上述问题,提出将工业低浓度二氧化碳与可再生电力电解水制氢技术协同整合,构建催化反应系统制备绿色甲醇。该路径不仅可利用甲醇作为绿色安全的液态储氢载体,还具有显著的碳减排效益。针对可再生电力波动性与化工生产稳定性之间存在严重时序失配的问题,创新性开发了组合态柔性制甲醇技术:采用模块化架构设计,实现不同工序差异化稳态运行;构建多时间尺度协同优化模型,集成秒级电力波动与小时级化工过程动态响应;开发多目标约束优化算法,平衡碳减排效益与经济性。以东北地区典型风电场为例,通过系统仿真与成本核算,验证了新技术在波动性电力输入条件下的可行性,并量化得到平准化甲醇生产成本为3832.26 CNY/t。本研究可为工业碳源高效转化提供一种技术可行、经济合理的解决方案。关键词:可再生电力;氢气;二氧化碳;组合态;甲醇12|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:利用可再生能源制氢合成绿色甲醇可解决绿电消纳问题,也是二氧化碳减排的重要途径之一。为开展绿色甲醇项目方案设计,并评估项目的技术经济可行性,以东北某绿色甲醇项目为例,对生物质气化耦合绿氢制备绿色甲醇的技术路线和工艺流程进行了论证。结合新能源发电的波动性,分时段调度控制,以项目经济性最优为目标,通过实时电量平衡法模拟匹配,获得了500 MW风电装机规模下的制氢规模为52000 m3/h,有效储氢规模为2210000 m3,绿色甲醇规模为160000 t/a。在给定边界条件下,选取内部收益率、投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率作为经济性指标。按照项目投资财务内部收益率(所得税后)为6%,反算绿色甲醇售价为5324.06 CNY/t,项目投资回收期(所得税后)为12.25 a,资本金财务内部收益率为11.91%,总投资收益率为4.19%,项目资本金净利润率为12.59%,项目在经济上合理可行。本研究所提项目方案具备一定可行性,满足相关标准及工程要求,可为后续绿色甲醇项目方案设计提供参考。关键词:可再生能源;绿色甲醇;生物质气化;制氢;水电解1012|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:利用可再生能源制氢合成绿色甲醇可解决绿电消纳问题,也是二氧化碳减排的重要途径之一。为开展绿色甲醇项目方案设计,并评估项目的技术经济可行性,以东北某绿色甲醇项目为例,对生物质气化耦合绿氢制备绿色甲醇的技术路线和工艺流程进行了论证。结合新能源发电的波动性,分时段调度控制,以项目经济性最优为目标,通过实时电量平衡法模拟匹配,获得了500 MW风电装机规模下的制氢规模为52000 m3/h,有效储氢规模为2210000 m3,绿色甲醇规模为160000 t/a。在给定边界条件下,选取内部收益率、投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率作为经济性指标。按照项目投资财务内部收益率(所得税后)为6%,反算绿色甲醇售价为5324.06 CNY/t,项目投资回收期(所得税后)为12.25 a,资本金财务内部收益率为11.91%,总投资收益率为4.19%,项目资本金净利润率为12.59%,项目在经济上合理可行。本研究所提项目方案具备一定可行性,满足相关标准及工程要求,可为后续绿色甲醇项目方案设计提供参考。关键词:可再生能源;绿色甲醇;生物质气化;制氢;水电解1012|0|0更新时间:2025-10-22

绿色低碳化工技术

-

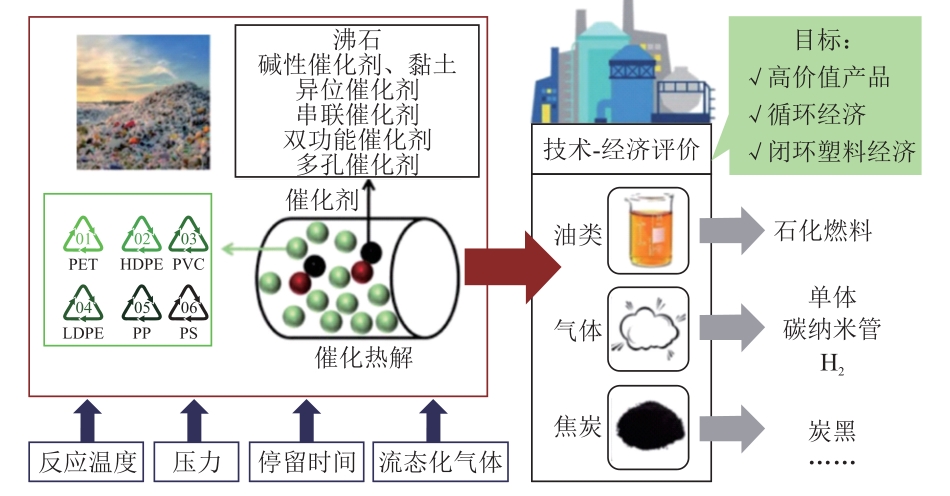

摘要:金属-有机框架(Metal-Organic Framework,MOF)材料是一类由金属节点和有机配体通过自组装精确构建的纳米多孔晶体。由于MOF材料具有比表面积大和结构可调性高等优点,已在天然气脱重烃、烷烯烃分离以及乙炔纯化等轻烃分离领域展现出巨大的应用潜力。从数以万计的MOF材料中,实现目标应用材料的高效“按需”设计是一个巨大的挑战。计算机辅助技术为研究者提供了一种高效工具,通过理论计算与数据驱动模式可轻松地实现大量MOF材料的分离性能预测。基于计算机辅助MOF材料设计的前沿研究成果,系统梳理了多尺度计算方法(量子化学计算、分子动力学模拟和蒙特卡罗模拟)在MOF材料用于轻烃吸附/分离研究中的应用进展,并讨论了新兴机器学习手段辅助MOF材料开发的研究实例。最后,结合多尺度计算和数据驱动方法的技术特点,对计算机辅助MOF材料开发的未来发展方向进行了展望。关键词:金属-有机框架材料;轻烃分离;多尺度计算;机器学习40|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:金属-有机框架(Metal-Organic Framework,MOF)材料是一类由金属节点和有机配体通过自组装精确构建的纳米多孔晶体。由于MOF材料具有比表面积大和结构可调性高等优点,已在天然气脱重烃、烷烯烃分离以及乙炔纯化等轻烃分离领域展现出巨大的应用潜力。从数以万计的MOF材料中,实现目标应用材料的高效“按需”设计是一个巨大的挑战。计算机辅助技术为研究者提供了一种高效工具,通过理论计算与数据驱动模式可轻松地实现大量MOF材料的分离性能预测。基于计算机辅助MOF材料设计的前沿研究成果,系统梳理了多尺度计算方法(量子化学计算、分子动力学模拟和蒙特卡罗模拟)在MOF材料用于轻烃吸附/分离研究中的应用进展,并讨论了新兴机器学习手段辅助MOF材料开发的研究实例。最后,结合多尺度计算和数据驱动方法的技术特点,对计算机辅助MOF材料开发的未来发展方向进行了展望。关键词:金属-有机框架材料;轻烃分离;多尺度计算;机器学习40|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:传统酸气净化技术存在能耗高、羰基硫(COS)及硫化氢(H2S)净化不达标等问题。利用Aspen工艺流程模拟软件,对添加了羰基硫催化水解装置的净化单元(醇胺法)进行优化,考察了溶液循环量、溶液进塔温度、吸收压力和填料高度等操作参数对气体净化效果和能耗的影响。结果表明,一定程度降低溶液循环量、溶液进塔温度、吸收压力和填料高度可以减少CO2吸收,从而提高商品气产率。在优化条件(溶液循环量262 m3/h、溶液进塔温度40 ℃、吸收压力4.5 MPa和填料高度15.5 m)下,可实现酸气中H2S完全脱除,出口净化气体中CO2含量(物质的量分数)降至2.95%,再生能耗控制在3.4 GJ/t,年节约低压蒸汽28.8 × 104 t,能耗显著降低。关键词:气体净化;工艺模拟;醇胺溶液;操作参数优化126|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:传统酸气净化技术存在能耗高、羰基硫(COS)及硫化氢(H2S)净化不达标等问题。利用Aspen工艺流程模拟软件,对添加了羰基硫催化水解装置的净化单元(醇胺法)进行优化,考察了溶液循环量、溶液进塔温度、吸收压力和填料高度等操作参数对气体净化效果和能耗的影响。结果表明,一定程度降低溶液循环量、溶液进塔温度、吸收压力和填料高度可以减少CO2吸收,从而提高商品气产率。在优化条件(溶液循环量262 m3/h、溶液进塔温度40 ℃、吸收压力4.5 MPa和填料高度15.5 m)下,可实现酸气中H2S完全脱除,出口净化气体中CO2含量(物质的量分数)降至2.95%,再生能耗控制在3.4 GJ/t,年节约低压蒸汽28.8 × 104 t,能耗显著降低。关键词:气体净化;工艺模拟;醇胺溶液;操作参数优化126|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:挥发性有机化合物(VOCs)排放引发的环境污染问题日益严重,开发具有低温催化活性的催化剂进行VOCs治理已成为催化净化领域的研究重点。针对MnOx催化剂在低温条件下对甲苯氧化催化活性不足的问题,可通过Cu掺杂调控其结构与表面性质,并构建Mn-Ov-Cu(Ov代表氧空位)协同活性位点。采用水热法制备了一系列Cu掺杂MnOx催化剂,采用XRD、FT-IR和XPS等表征了催化剂的物相组成、官能团、表面组成及化学状态等。以MnOx和CuOx为对照组,研究了催化剂的甲苯催化氧化性能。结果表明,Cu掺杂可促进Cu-Mn固溶体形成,降低催化剂结晶度,增大比表面积和结构缺陷数量,从而有利于催化剂活性位点暴露与反应物吸附。其中,n(Cu):n(Mn) = 1:9的催化剂1Cu9MnOx的表面吸附氧在表面氧物种中的占比(物质的量分数)为32.5%。在反应气主要组分为甲苯(物质的量分数为5 × 10-4)和空气(O2体积分数为20%)、反应气总流量为100 mL/min及空速为60000 h-1的条件下,1Cu9MnOx在230 °C下的甲苯转化率为90%,优于MnOx和CuOx。关键词:甲苯;催化氧化;Cu掺杂MnOx;氧空位;协同作用17|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:挥发性有机化合物(VOCs)排放引发的环境污染问题日益严重,开发具有低温催化活性的催化剂进行VOCs治理已成为催化净化领域的研究重点。针对MnOx催化剂在低温条件下对甲苯氧化催化活性不足的问题,可通过Cu掺杂调控其结构与表面性质,并构建Mn-Ov-Cu(Ov代表氧空位)协同活性位点。采用水热法制备了一系列Cu掺杂MnOx催化剂,采用XRD、FT-IR和XPS等表征了催化剂的物相组成、官能团、表面组成及化学状态等。以MnOx和CuOx为对照组,研究了催化剂的甲苯催化氧化性能。结果表明,Cu掺杂可促进Cu-Mn固溶体形成,降低催化剂结晶度,增大比表面积和结构缺陷数量,从而有利于催化剂活性位点暴露与反应物吸附。其中,n(Cu):n(Mn) = 1:9的催化剂1Cu9MnOx的表面吸附氧在表面氧物种中的占比(物质的量分数)为32.5%。在反应气主要组分为甲苯(物质的量分数为5 × 10-4)和空气(O2体积分数为20%)、反应气总流量为100 mL/min及空速为60000 h-1的条件下,1Cu9MnOx在230 °C下的甲苯转化率为90%,优于MnOx和CuOx。关键词:甲苯;催化氧化;Cu掺杂MnOx;氧空位;协同作用17|0|0更新时间:2025-10-22

分离材料与净化技术

-

摘要:在CO2直接空气捕集(DAC)技术中,寻求廉价且湿度稳定性较好的变湿吸附材料,对于提高变湿吸附剂的实用性和环境适应性十分重要。以活性炭(AC)为基材,通过负载碳酸钾制备了多孔复合变湿吸附剂K2CO3/AC,对比研究了木质、煤质和椰壳活性炭基复合变湿吸附剂的物理性质和CO2吸附性能,并进一步对价廉的木质活性炭基复合变湿吸附剂进行了亲疏水改性,研究了环境湿度对其性能的影响。结果表明,椰壳活性炭基复合变湿吸附剂具有最优的湿度稳定性,在常温、相对湿度为30%时,其CO2吸附容量达到最大值(0.85 mmol/g),这主要得益于其更优的孔隙结构和相对较高的疏水性。亲水改性的木质活性炭基复合变湿吸附剂在湿度增大时吸附容量迅速减小;而疏水改性的吸附剂则具有更好的湿度稳定性,在相对湿度为30%时,其CO2吸附容量最大(0.81 mmol/g)。通过疏水改性提高变湿吸附剂的CO2吸附性能及环境适应性,有利于促进DAC技术的广泛应用。关键词:CO2;变湿吸附;活性炭;直接空气捕集263|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:在CO2直接空气捕集(DAC)技术中,寻求廉价且湿度稳定性较好的变湿吸附材料,对于提高变湿吸附剂的实用性和环境适应性十分重要。以活性炭(AC)为基材,通过负载碳酸钾制备了多孔复合变湿吸附剂K2CO3/AC,对比研究了木质、煤质和椰壳活性炭基复合变湿吸附剂的物理性质和CO2吸附性能,并进一步对价廉的木质活性炭基复合变湿吸附剂进行了亲疏水改性,研究了环境湿度对其性能的影响。结果表明,椰壳活性炭基复合变湿吸附剂具有最优的湿度稳定性,在常温、相对湿度为30%时,其CO2吸附容量达到最大值(0.85 mmol/g),这主要得益于其更优的孔隙结构和相对较高的疏水性。亲水改性的木质活性炭基复合变湿吸附剂在湿度增大时吸附容量迅速减小;而疏水改性的吸附剂则具有更好的湿度稳定性,在相对湿度为30%时,其CO2吸附容量最大(0.81 mmol/g)。通过疏水改性提高变湿吸附剂的CO2吸附性能及环境适应性,有利于促进DAC技术的广泛应用。关键词:CO2;变湿吸附;活性炭;直接空气捕集263|0|0更新时间:2025-10-22 -

摘要:氨基酸盐溶液作为二氧化碳吸收剂具有吸收速率快、吸收负荷大和毒性低等优点,是二氧化碳捕集领域的研究热点之一。以质量分数分别为15%、15%和5%的N-甲基二乙醇胺(MDEA)、乙醇胺和赖氨酸钾组成的混合氨基酸盐溶液作为二氧化碳吸收剂,利用基于反向传播(BP)算法的神经网络时间序列方法对该吸收剂在400 min内、不同温度下的二氧化碳吸收数据进行预测,并将预测数据与实验数据进行了对比。结果表明,预测模型的最优超参数为输入层-隐含层-输出层4-7-1、初始阻尼因子0.05、Tansig函数作激活函数,采用Levenberg-Marquardt算法迭代的粒子群(PSO)-BP神经网络算法。在对数据进行多次模拟后,该预测模型的平均均方误差为1.8289 × 10-11。在所得最优超参数下,使用验证组在验证组+训练组中占比为70%、决定系数为0.9836的模型进行预测时,在400 min、40 ℃下,吸收负荷预测数据与实验数据的最大相对误差为2.031%。关键词:二氧化碳吸收;氨基酸盐溶液;神经网络;时间序列方法;数据预测128|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:氨基酸盐溶液作为二氧化碳吸收剂具有吸收速率快、吸收负荷大和毒性低等优点,是二氧化碳捕集领域的研究热点之一。以质量分数分别为15%、15%和5%的N-甲基二乙醇胺(MDEA)、乙醇胺和赖氨酸钾组成的混合氨基酸盐溶液作为二氧化碳吸收剂,利用基于反向传播(BP)算法的神经网络时间序列方法对该吸收剂在400 min内、不同温度下的二氧化碳吸收数据进行预测,并将预测数据与实验数据进行了对比。结果表明,预测模型的最优超参数为输入层-隐含层-输出层4-7-1、初始阻尼因子0.05、Tansig函数作激活函数,采用Levenberg-Marquardt算法迭代的粒子群(PSO)-BP神经网络算法。在对数据进行多次模拟后,该预测模型的平均均方误差为1.8289 × 10-11。在所得最优超参数下,使用验证组在验证组+训练组中占比为70%、决定系数为0.9836的模型进行预测时,在400 min、40 ℃下,吸收负荷预测数据与实验数据的最大相对误差为2.031%。关键词:二氧化碳吸收;氨基酸盐溶液;神经网络;时间序列方法;数据预测128|0|0更新时间:2025-10-22

二氧化碳捕集与利用

-

摘要:天然气非催化部分氧化法已广泛实现工业化,如何进一步降低成本仍是该技术面临的挑战。基于计算流体力学并结合GRI-Mech 3.0化学反应机理,对天然气空气部分氧化制乙炔进行了数值模拟,探讨了其在化学反应及工艺方面的可行性。结果表明,氮气不参与反应;在预热温度为923 K、氧烃比(n(O2)/n(CH4))为0.70和进料流速为200~300 m/s条件下,反应器出口乙炔的物质的量分数可达8.9%,高于工业生产过程(7.8%);生成合成气的氢碳比(n(H2)/n(CO))为1.8,略低于以纯氧为氧化剂时的氢碳比。尽管天然气空气部分氧化在产品分离阶段工艺更为复杂,但由于无需高能耗的空分设备及其相关单元操作,仍展现出良好的应用前景。关键词:天然气;部分氧化;空气;乙炔;计算流体力学41|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:天然气非催化部分氧化法已广泛实现工业化,如何进一步降低成本仍是该技术面临的挑战。基于计算流体力学并结合GRI-Mech 3.0化学反应机理,对天然气空气部分氧化制乙炔进行了数值模拟,探讨了其在化学反应及工艺方面的可行性。结果表明,氮气不参与反应;在预热温度为923 K、氧烃比(n(O2)/n(CH4))为0.70和进料流速为200~300 m/s条件下,反应器出口乙炔的物质的量分数可达8.9%,高于工业生产过程(7.8%);生成合成气的氢碳比(n(H2)/n(CO))为1.8,略低于以纯氧为氧化剂时的氢碳比。尽管天然气空气部分氧化在产品分离阶段工艺更为复杂,但由于无需高能耗的空分设备及其相关单元操作,仍展现出良好的应用前景。关键词:天然气;部分氧化;空气;乙炔;计算流体力学41|0|0更新时间:2025-10-22 -

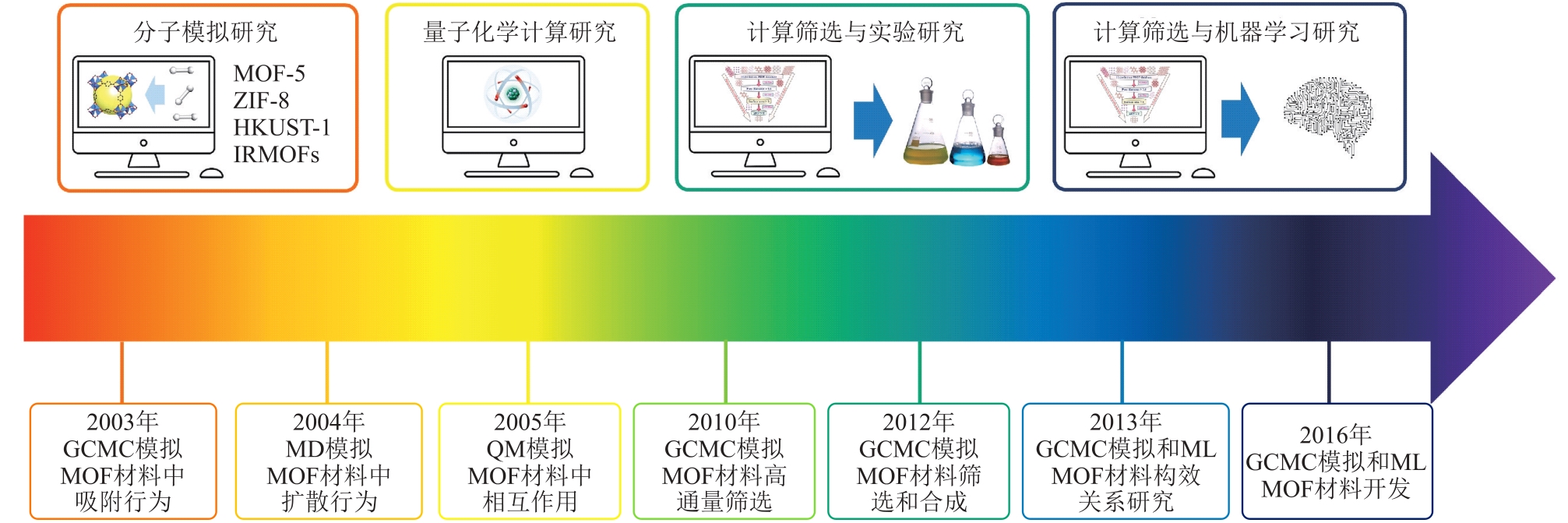

摘要:对于高含CO2天然气脱碳,常规的半贫液脱碳工艺存在脱碳深度不足、再生能耗过高等问题。为提高脱碳精度、降低再生能耗,提出了一种新型双塔吸收半贫液脱碳工艺。利用Aspen HYSYS软件建立了新工艺流程模型,采用单因素敏感性分析,研究了胺液循环量、半贫液分流比和再生温度等关键参数对脱碳效果及再生能耗的影响,并进行了参数优化。在最优工艺参数(原料气CO2体积分数为23.5%时,胺液循环量为1195 m3/h,半贫液分流比为75%,再生温度为120 ℃)下,将新工艺与常规工艺进行了对比。结果表明,相比常规工艺,新工艺净化气流量增大了21.63 × 104 m3/d,折合经济效益为59.05 × 104 CNY/d;吸收塔、再生塔及富液闪蒸罐等装置的尺寸均大幅度减小;新工艺再生能耗和冷却能耗分别降低了4.836%和4.572%,节能效果明显。关键词:脱碳;双塔吸收;半贫液;胺液循环量;半贫液分流比;再生能耗2|0|0更新时间:2025-10-22

摘要:对于高含CO2天然气脱碳,常规的半贫液脱碳工艺存在脱碳深度不足、再生能耗过高等问题。为提高脱碳精度、降低再生能耗,提出了一种新型双塔吸收半贫液脱碳工艺。利用Aspen HYSYS软件建立了新工艺流程模型,采用单因素敏感性分析,研究了胺液循环量、半贫液分流比和再生温度等关键参数对脱碳效果及再生能耗的影响,并进行了参数优化。在最优工艺参数(原料气CO2体积分数为23.5%时,胺液循环量为1195 m3/h,半贫液分流比为75%,再生温度为120 ℃)下,将新工艺与常规工艺进行了对比。结果表明,相比常规工艺,新工艺净化气流量增大了21.63 × 104 m3/d,折合经济效益为59.05 × 104 CNY/d;吸收塔、再生塔及富液闪蒸罐等装置的尺寸均大幅度减小;新工艺再生能耗和冷却能耗分别降低了4.836%和4.572%,节能效果明显。关键词:脱碳;双塔吸收;半贫液;胺液循环量;半贫液分流比;再生能耗2|0|0更新时间:2025-10-22

天然气开发利用

0